2022/3/10

点击次数:1136

CERN 现有44个生态站,38个陆地观测站,分布于我国22个省、自治区和直辖市,观测对象涉及森林、草地、荒漠、沼泽、农田等生态系统类型,其中森林站12个,农田站15个,荒漠站6个,草地站2个,沼泽站2个,城市站1个,其中6个台站为复合生态系统类型,台站具体情况见下表。其中陆地生态系统研究站有38个,包含农田生态系统试验研究站(15个)、森林生态系统研究站(12个)、草地生态系统研究站(2个)、荒漠生态系统研究站(6个)、沼泽生态系统研究站(2个)、城市生态系统研究站(1个)六大类,分布于全国各地。

森林站

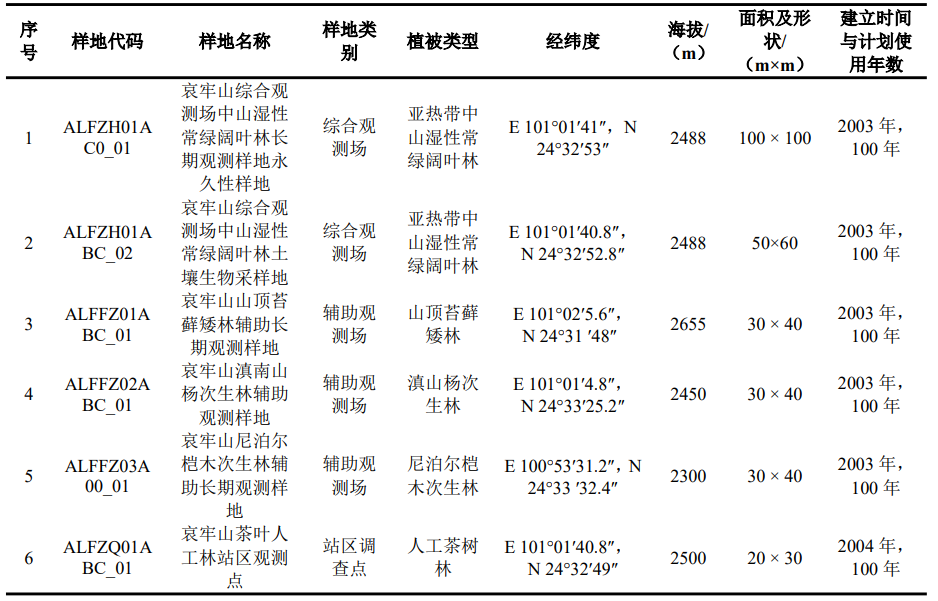

一、哀牢山站

哀牢山站地处哀牢山国家级自然保护区北段的云南省景东县境内,距景东县城22.6公里,地理坐标为24°32′ N,101°01′ E,于1981年建立。本站地处西南季风气候区,属亚热带山地气候。充沛的降雨和较高的湿度孕育出了原生亚热带山地湿性常绿阔叶林,面积为34483 hm2,是目前我国亚热带常绿阔叶林保存面积最大的保护区。林内物种主要由壳斗科、茶科、樟科和木兰科组成。林中藤本植物和附生植物丰富,布满在较大的树干、树杈和树枝上,形成奇特的森林景观。其植物种类丰富、区系成分复杂,群落类型多样、垂直带谱完整,过渡性特征明显,林相完整,结构复杂,生物资源丰富。哀牢山站自1981年开始,先后设置了5个森林生态系统生物长期观测样地(表1-1)。

表1-1 哀牢山站生物长期观测样地清单

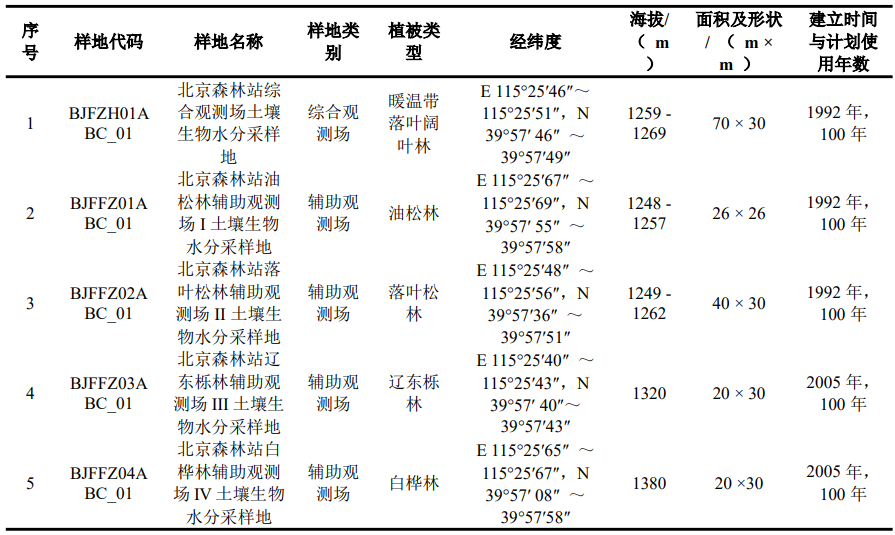

二、北京森林站

北京森林站位于北京市门头沟区清水镇小龙门村,小龙门国家森林公园内,属于百花山国家级自然保护区核心区域(115°26'E、39°58'N,海拔1100m),于1990年建立。该地区属于太行山脉小五台山的余脉,地处我国暖温带落叶阔叶林区,属暖温带大陆性季风气候,区内山地落叶阔叶林是中国气候和自然植被区划中的重要地带性森林类型。北京森林站以所在区域的代表性植被暖温带落叶阔叶林作为综合观测场的监测研究对象,于1992年,设置了1个综合观测场永久性样地和4个辅助观测场永久性样地(表2-1)。

表2-1 北京森林站生物长期观测样地清单

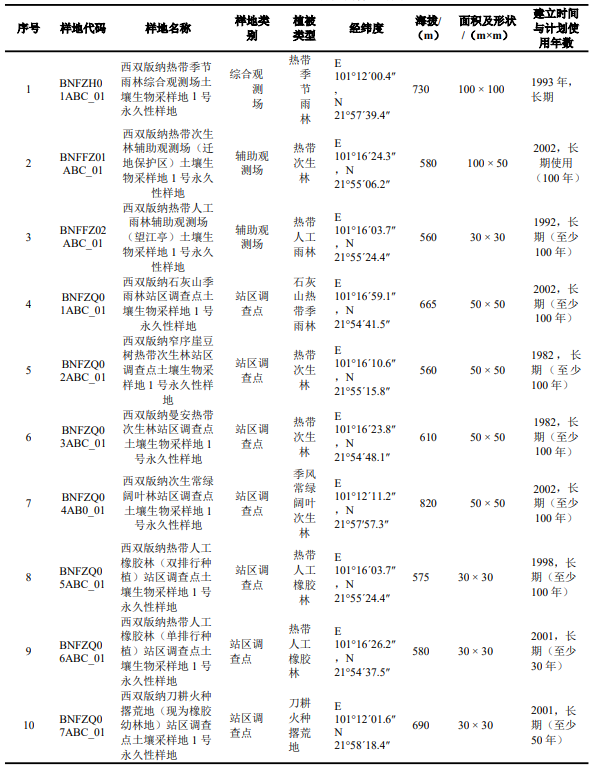

三、版纳站

版纳站位于中国科学院西双版纳热带植物园内,云南省西双版纳傣族自治州勐腊县勐仑镇(东经101°16′ E、北纬21°55′ N,海拔570 m),于1958年建立。研究区域代表热带典型的自然特征,是热带地区不可取代的重要生态学研究基地。版纳站按照不同的森林植被类型,自1982年开始,先后设置了10个长期观测样地(表3-1)。

表3-1 版纳站生物长期观测样地清单

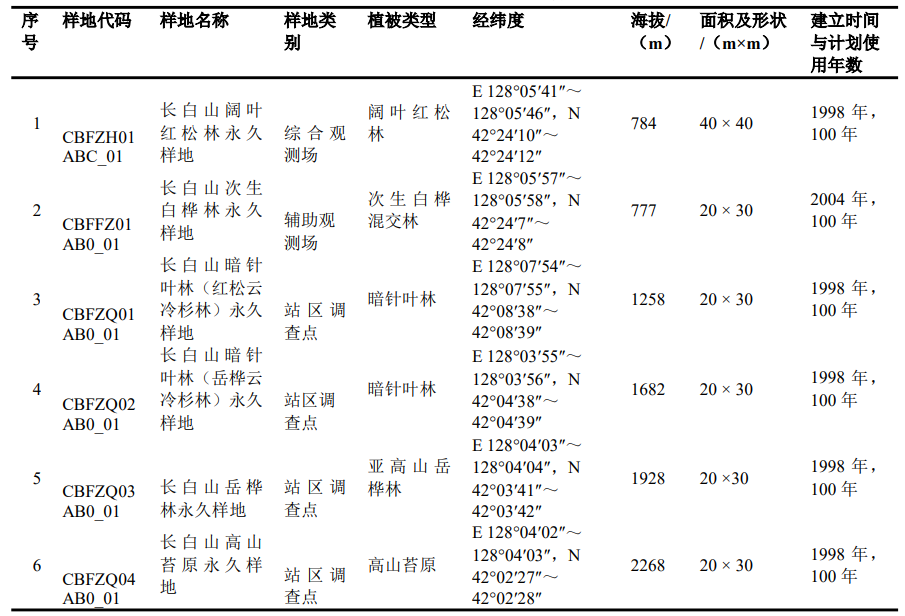

四、长白山站

长白山站位于长白山国家自然保护区内,吉林省安图县二道白河镇(128°28′E、42°24′N、海拔738m),于1979年建立,研究工作的自然区域覆盖长白山北坡不同海拔高度的原始和人类干扰下的植被类型。长白山是世界上公认的欧亚大陆北半部最具代表性的典型自然综合体,山地森林生态系统保存着最完好和最丰富的物种基因库,也是世界上同纬度地区保存最完好、面积最大的原始森林分布区。自1998年开始,长白山站沿着不同海拔高度,在阔叶红松林(1100 m以下)、云冷杉林(1100—1700 m)、亚高山岳桦林(1700—2000 m)、高山苔原(2000 m以上)先后设置了6个生物长期观测样地(表4-1 )。

表4-1 长白山站生物长期观测样地清单

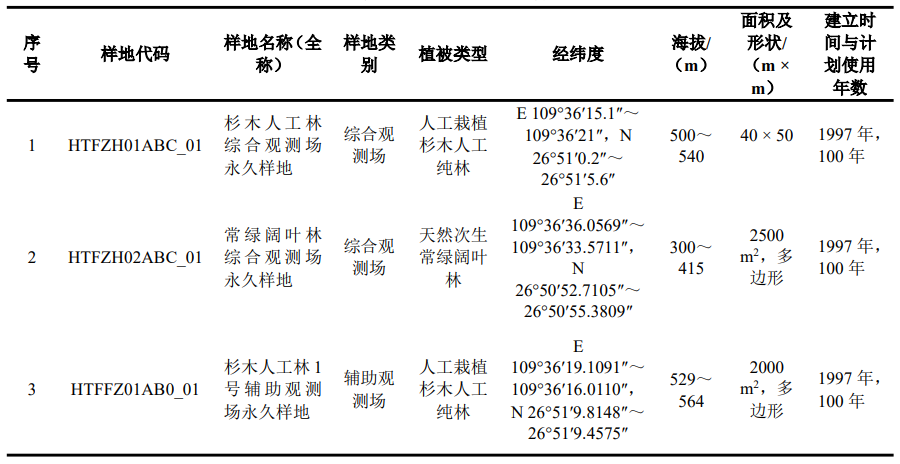

五、会同站

会同站位于湖南西南部的会同县广坪镇,于1960年建立。会同站研究区域地处长江水系之沅江上游,东经109°36′,北纬26°51′,东枕雪峰山脉,西倚云贵高原,为云贵高原向江南丘陵延伸的过渡带,在地里位置上具有过渡和交汇的特点,属典型中亚热气候区,这里温湿多雨的气候条件和特定的地质地貌,发育了具有代表性和典型性的地带性亚热带常绿阔叶林,该林林内结构完整,功能齐全,是我国中亚热带地区生物多样性最丰富的地区之一。因此,该区域是中亚热带地区森林环境包括水、土、气、生四大要素最具代表性的研究和监测区域。为了区域的系统研究和监测,根据水、土、气、生四大要素的监测要求,会同站先后设置了30个观测样地,其中生物长期观测样地3个,破坏性样地2个(表5-1)。

表5-1 会同站生物长期观测样地清单

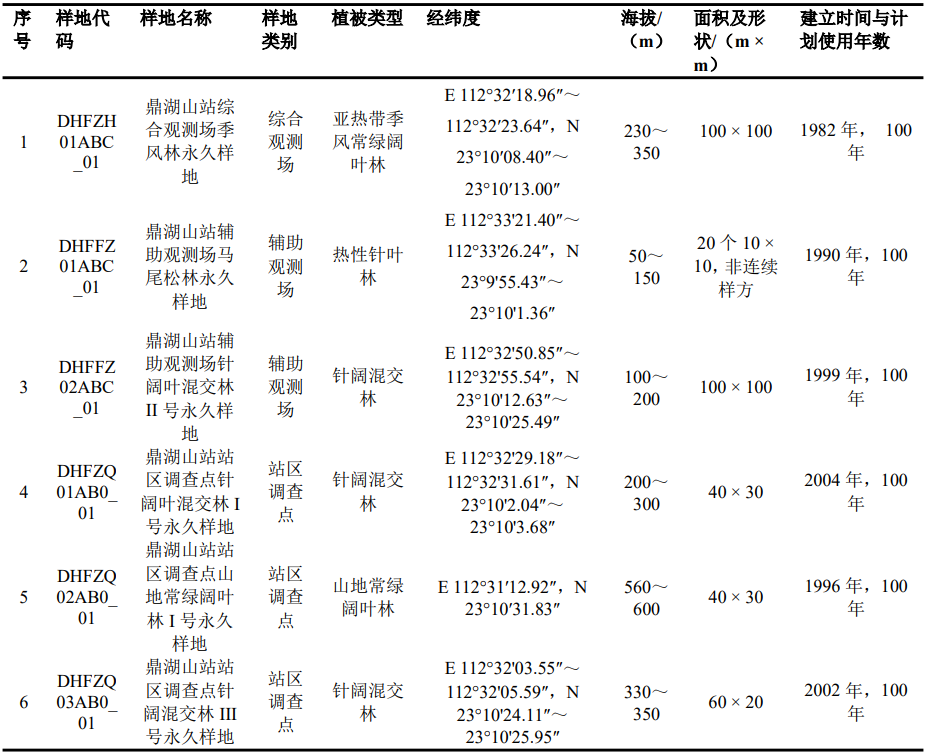

六、鼎湖山站

鼎湖山站建立于1978年,位于广东鼎湖山国家级自然保护区内,地处广东省肇庆市鼎湖区坑口街道,地理位置为23°09´21″-23°11´30″N,112°30´39″-112°33´41″ E。鼎湖山站地处南亚热带季风气候区,受湿润季风性气候影响,水热丰富,植被类型众多。从1978年开始,鼎湖山站基于站区不同演替阶段和不同海拔梯度的主要植被类型,陆续建立了6个生物长期监测样地(表6-1),包含了鼎湖山主要的植被类型,分别代表了南亚热带地区森林演替序列的前期、中期和后期,为森林生态系统植被演替过程及其功能的研究提供了理想的研究基地,也为退化生态系统的恢复研究提供了天然的参照,是华南地区重要的森林生态学研究基地。

表6-1 鼎湖山站生物长期观测样地清单

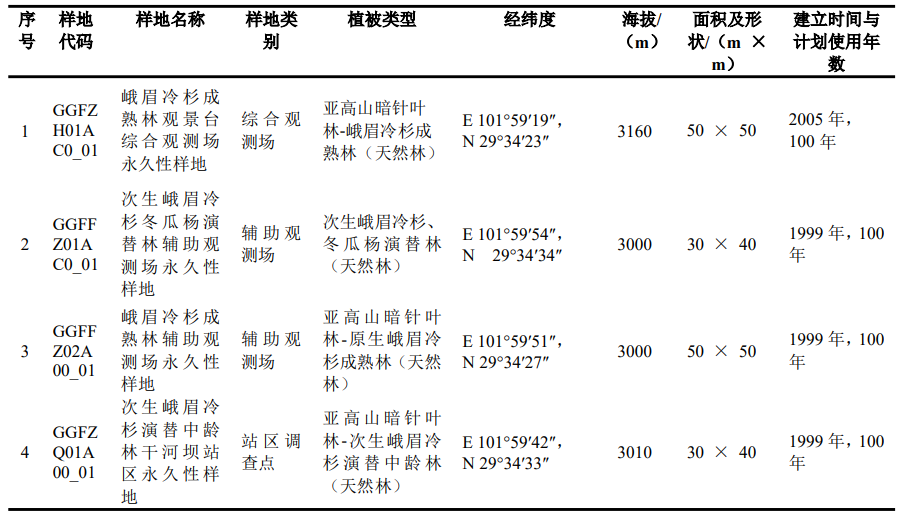

七、贡嘎山站

贡嘎山站位于青藏高原东南缘,横断山区最高峰——贡嘎山东坡,四川省甘孜州泸定县磨西镇境内始建于1987年,1990年进入中国生态系统研究网络。贡嘎山站的研究区域无论是山体高度和垂直高差,还是自然垂直带谱的完整性在我国均为独有,在世界上也堪称独特。贡嘎山地区是高亚洲海洋性季风气候带的冰川-森林发育区,具有从干热河谷-农业区-阔叶林-针叶林-高山灌丛-高寒草甸-高山流石滩稀疏植被带完整的垂直带谱,贡嘎山地区自然地理和生态类型在青藏高原东缘具有典型性和代表性,属典型的垂直地带性生态环境类型。同时,区域内生态系统的自然性保持完好、山地环境要素多样、生物多样性丰富,是开展山地森林生态系统研究最理想的场地。

表 7-1贡嘎山站生物长期观测样地清单

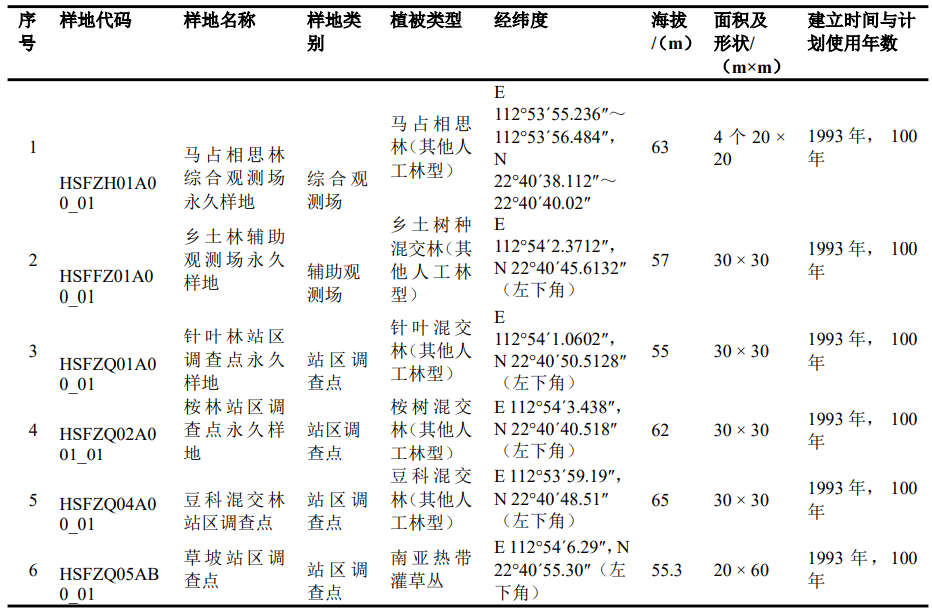

八、鹤山站

鹤山站位于广东省鹤山市桃源镇马山管理区筍洞村(112°54′E、22°41′N),于1984年建立,地处南亚热带粤中丘陵地区。该区域历史上为森林地带,顶级群落为亚热带季风常绿阔叶林,上世纪80年代之前,受人类活动的影响,造成植被退化、水土流失、土壤贫瘠,残存植被除部分区域为人工马尾松疏林外,绝大部分为亚热带草坡。鹤山站于退化的亚热带荒山草坡上,创建一个生态与经济持续、协调发展的丘陵综合开发利用示范样板,研究退化生态系统植被恢复的过程和进一步演替发展的动态与机理,研究人工森林生态系统的物种多样性与稳定性、结构与功能的相互关系的规律。鹤山站自建站初期,人工种植了马占相思纯林、大叶相思纯林、豆科混交林、桉树混交林、针叶树种混交林、乡土树种混交林和针阔混交林等多种林分,保留1个原状荒草坡区域作为对照区;并于1993年在各林分中选点设置了6个面积为20m×20m的生物长期观测样地,开展相关生物监测工作。2005年,鹤山站根据CERN监测规范要求,将乡土林辅助观测场永久样地、针叶林站区调查点永久样地、桉林站区调查点永久样地、豆科混交林站区调查点永久样地等样地面积扩大至30m×30 m。另外,原马占相思林综合观测场永久样地因受台风影响,样地内多数乔木被吹断,2005年在马占相思林内进行重新选址,面积规划为3800m2;因部分样地内包含其他气象、水分观测设施,2007年样地面积缩减为2400m2,因土壤监测采样设计需要,又划出部分样方面积,样地面积于2009年最终确定为1600m2。2009年草坡站区调查点永久样地,因观测场地面积受限与土壤监测的取样设计需要,扩大面积为20m×60m,样地名称变更为草坡站区调查点长期采样地。

表8-1 鹤山站生物长期观测样地清单

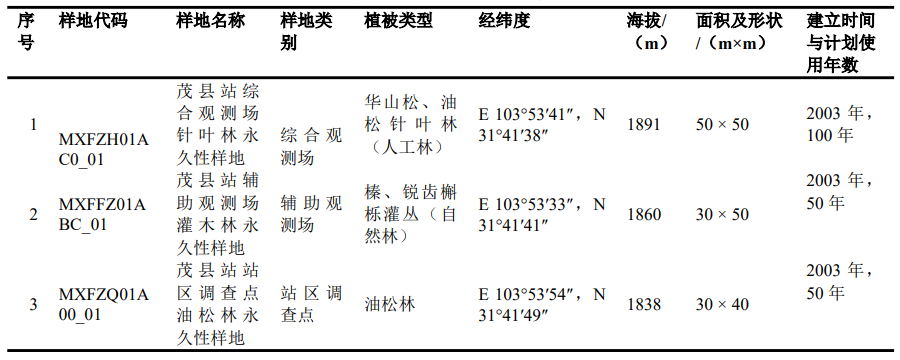

九、茂县站

茂县站隶属于中国科学院成都生物研究所,行政上属于四川省阿坝藏族羌族自治州茂县凤仪镇(103°53′44″E、31°41′46″N、海拔1986m),1986年建站,2003年4月正式加入CERN。茂县站位于岷江上游中部的大沟流域,岷山山系九顶山脉西坡,处于长江上游生态屏障的核心位置。区域海拔1500~4200 m,山高谷深,山地气候立体分异明显,植被垂直带谱比较完整,是青藏高原东部高山峡谷区山地生态系统的缩影,是开展高山峡谷区山地垂直生态系统研究的理想地段。该区域的亚高山森林是我国西南高山林区(川西、滇西北、西藏、青海南部、甘南)主体,在1950~1990年一直是我国森工企业木材生产的主要采伐对象,形成了大面积块状皆伐迹地。随后森工人在采伐迹地上坚持不懈地开展了人工造林与抚育更新实践,绝大多数采伐迹地形成为次生林,包括造林形成的人工林和自然更新形成的落叶阔叶林。茂县站自建站起就确立了以次生林生态系统为研究对象,开展次生植被结构、功能、生物多样性等动态演替规律以及林区资源培育和持续利用研究,为次生林科学经营管理提供科学依据。茂县站于2003年设置了3个生物长期观测样地(表9-1)。

表9-1 茂县站生物长期观测样地清单

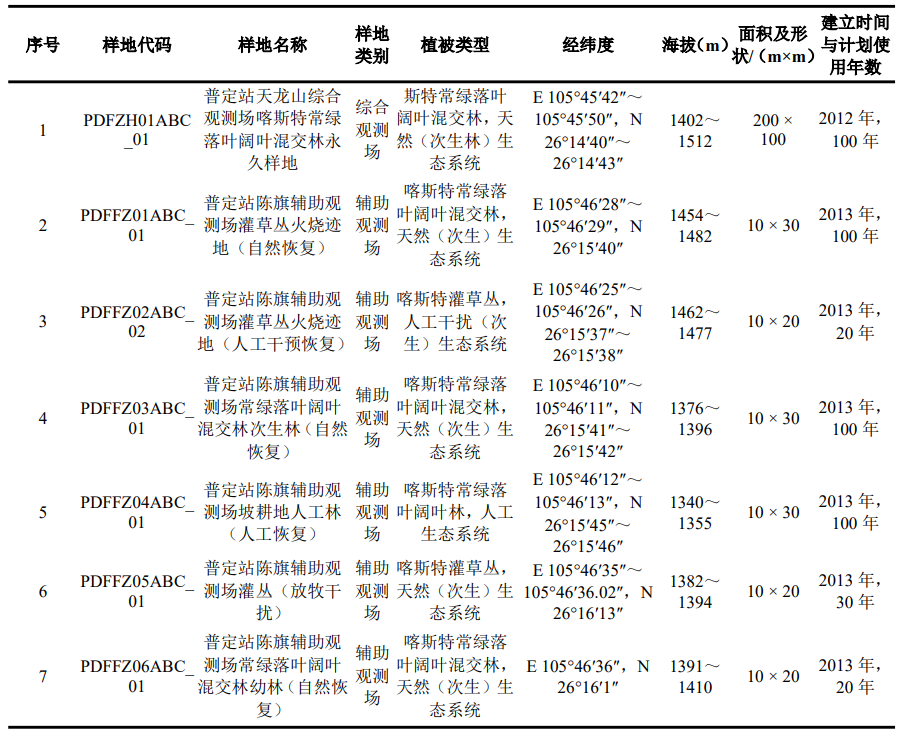

十、普定站

普定站位于贵州省普定县定南街道陇财村沙湾(N26°15′,E105°43′海拔1158m),于2007年开始建站。普定县处于贵州喀斯特高原的中心区域,其喀斯特分布面积为全县国土面积的84%,加上人口密度大,致使喀斯特石漠化发生面积超过35%,而喀斯特地区由于成土速率极慢,土壤容易侵蚀,导致土壤总量少并分布不均匀,进而引起水分和养分供应的不足,使得生态系统一旦破坏将极难恢复。在这样的背景下,普定站主要开展石灰岩地质背景下不同演替阶段的生态系统观测研究。普定县植被在80年代受到较为彻底的破坏,只在部分交通不便地区和村落周围残存部分森林,近年来,随着劳动力外出务工,植被又逐渐恢复,形成了从灌草丛到近顶级群落的梯度分布,对不同恢复阶段的生态系统的监测研究有利于对喀斯特生态系统的演替的认识,因此普定站设置了包括退耕地,放牧干扰,自然恢复的灌丛,自然恢复的次生林,火烧自然恢复灌丛,火烧人工砍伐干扰的灌丛以及该区域的近顶级生态系统几个类型的7个样地(表10-1),2012年之前仅有部分监测,2012年和2013年开始样地建设并开展第一次调查。

表10-1普定站生物长期观测样地清单

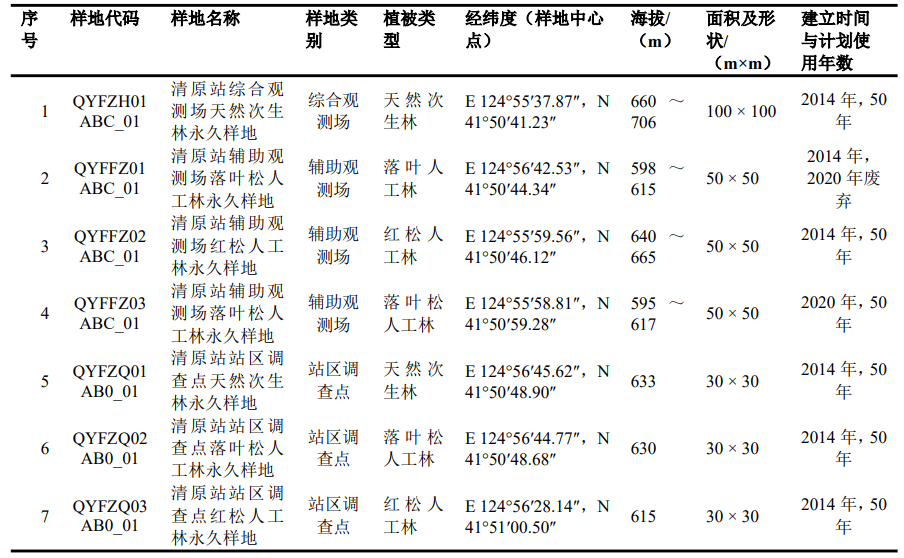

十一、清原站

清原站位于辽宁省抚顺市清原满族自治县大苏河乡长沙村大湖工区(41º51′09.9″ N,124º56′11.2″ E),始建于2002年。站区植被属于长白植物区系,区域地带性顶级群落为阔叶红松林,木本植物约100多种,草本植物280多种。该区属于温带森林(次生林)代表性区域和重要生态屏障区(“三区四带”,原“两屏三带”)唯一森林带,涉及天然林保护、退耕还林、三北防护林等重大生态工程,在国家“三区四带”生态安全战略格局中处于重要地位。清原站所处区域植被类型属温带针阔叶混交林和暖温带落叶阔叶林的过渡地带,是长白植物区系向华北植物区系的过渡地带,拥有种类丰富的植物。现有植被为原始阔叶红松林经过长期干扰后形成的次生落叶阔叶混交林,包括恢复较好的蒙古栎林(Quercus mongolica)、胡桃楸林(Juglans mandshurica)等,处于次生演替的山杨-白桦林(Populus davidiana and Betula platyphylla)、山杨-蒙古栎林(Populus davidiana and Q mongolica)等,以及残存天然阔叶红松林;另外,还有落叶松(Larix spp.)人工林、红松(Pinus koraiensis)人工林和人工针阔混交林等,具有明显的温带森林生态系统的地带性特征,代表了东北地区典型的次生林生态系统(次生林及镶嵌于其内的人工林)。根据不同林分类型,自2014年开始,清原站设置了6个生物长期观测样地(表11-1)。

表11-1 清原站生物长期观测样地清单

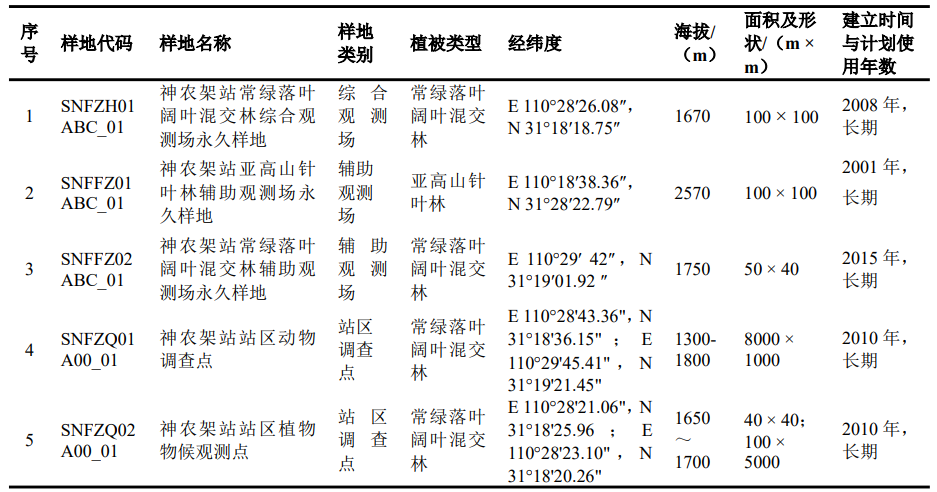

十二、神农架站

中国科学院神农架生物多样性定位研究站暨湖北神农架森林生态系统国家野外科学观测研究站(以下简称神农架站)坐落在神农架南坡,位于湖北省兴山县南阳镇龙门河林场,东经110°29',北纬31°19',海拔1,290m。1994年批复建站,由植物研究所、动物研究所和武汉植物研究所三所共建,2008年加入中国生态系统研究网络(CERN)。站区位于鄂西神农架地区(东经110°03’~34’,北纬31°19’~36’,海拔420 ~ 3105 m),属秦巴山地常绿-落叶阔叶林生态区,以北亚热带常绿落叶阔叶混交林为主,代表了秦巴山地地带性森林生态系统类型。神农架拥有东方落叶林生物地理省最完整的垂直带谱。神农架垂直高差近3,000 m,既未遭受第四纪冰川的全面覆盖,也免于蒙古–西伯利亚大陆反气旋与寒流的严重侵袭,又受到西南与东南季风的浸润和从热带亚热带及暖温带山地迁徙而来的植物成分的补充,形成了从低海拔到高海拔完整的山地植被垂直带系统。自下而上依次发育有常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林、落叶阔叶林、针阔混交林、亚高山针叶林。神农架站自2001年开始,先后设置了3个生物长期观测场和2个站区调查点(表12-1)。

表12-1 神农架站生物长期观测样地清单

荒漠站

十三、策勒站

中国科学院策勒沙漠研究站(以下简称“策勒站”)是荒漠—农田生态系统复合站,始建于1983年,2003年加入中国科学院生态系统研究网络(CERN)。策勒站地处塔里木盆地南缘,南依昆仑山,北临我国最大的沙漠-塔克拉玛干沙漠(80°43′45″E,37°00′57″N,),海拔高度1318 m,站区面积130 hm2。区域气候极端干旱,属于典型内陆暖温带荒漠气候,年均气温11.9℃;极端最高气温41.9℃,极端最低气温-23.9℃;水资源短缺,年平均降水量35.1 mm,年潜在蒸发量2595.3 mm;水资源补给以昆仑山区融雪河流为主;地表径流洪枯悬殊,春季占9.3%、夏季占76.8%。全年盛行西北风,大风天气3~9天,风沙灾害频繁,年均沙尘暴20天,扬沙、浮尘240天;生态系统脆弱,沙漠、戈壁面积达95 %,自然植被以多年生荒漠植物为主,盖度小于15 %。生态系统结构简单,生产力低下,稳定性差,风沙危害和土地沙漠化的问题十分突出,是世界上最为脆弱的生态区之一,在我国乃至世界陆地生态系统中极具独特性和典型代表性。该区域绿洲面积不足区域总面积的10%,但承载着区域90%以上的人口。绿洲农田生态系统的高效和可持续,是绿洲社会经济发展的重要基础和保障。为开展长期生态学研究,治理沙漠化危害,策勒站自2004年起,在策勒绿洲前沿,沙漠和绿洲过渡地区的荒漠,先后设置了3块荒漠生物长期观测样地和4块农田生物长期观测样地(表13-1、表13-2)。

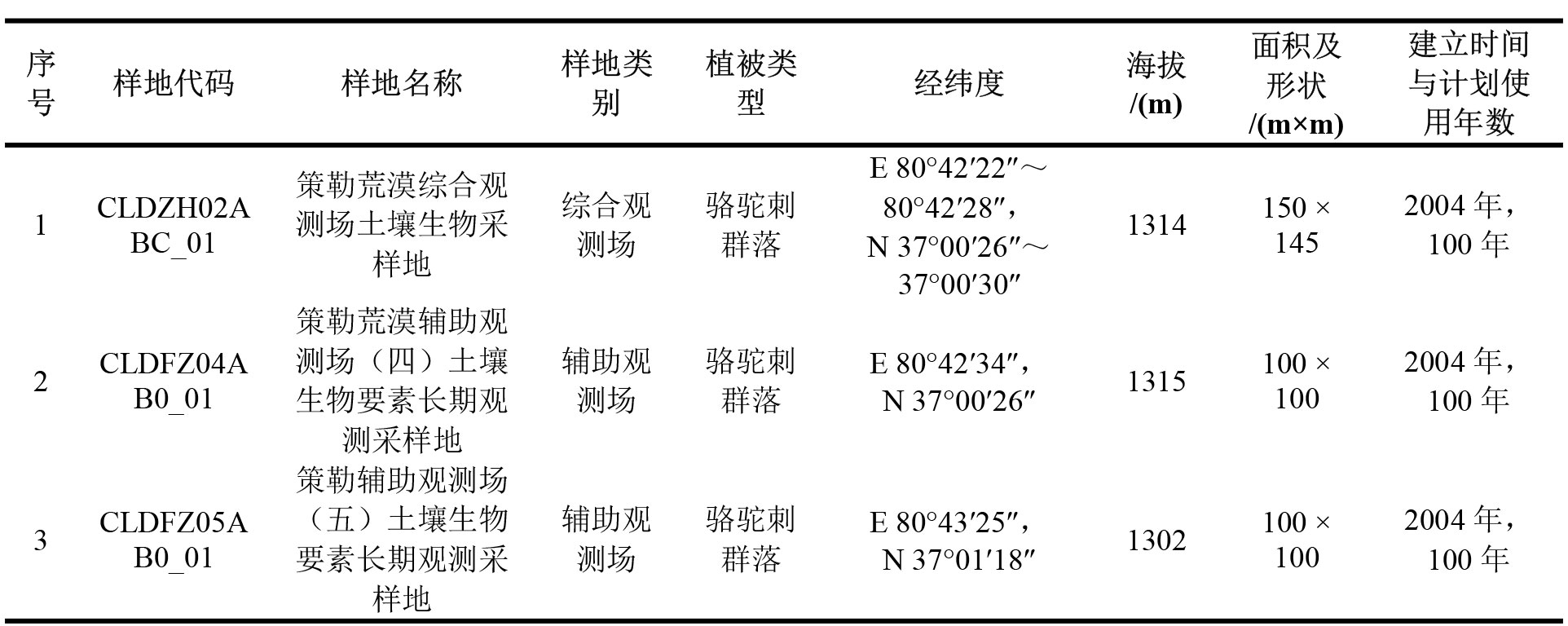

表13-1 策勒站荒漠生物长期观测样地清单

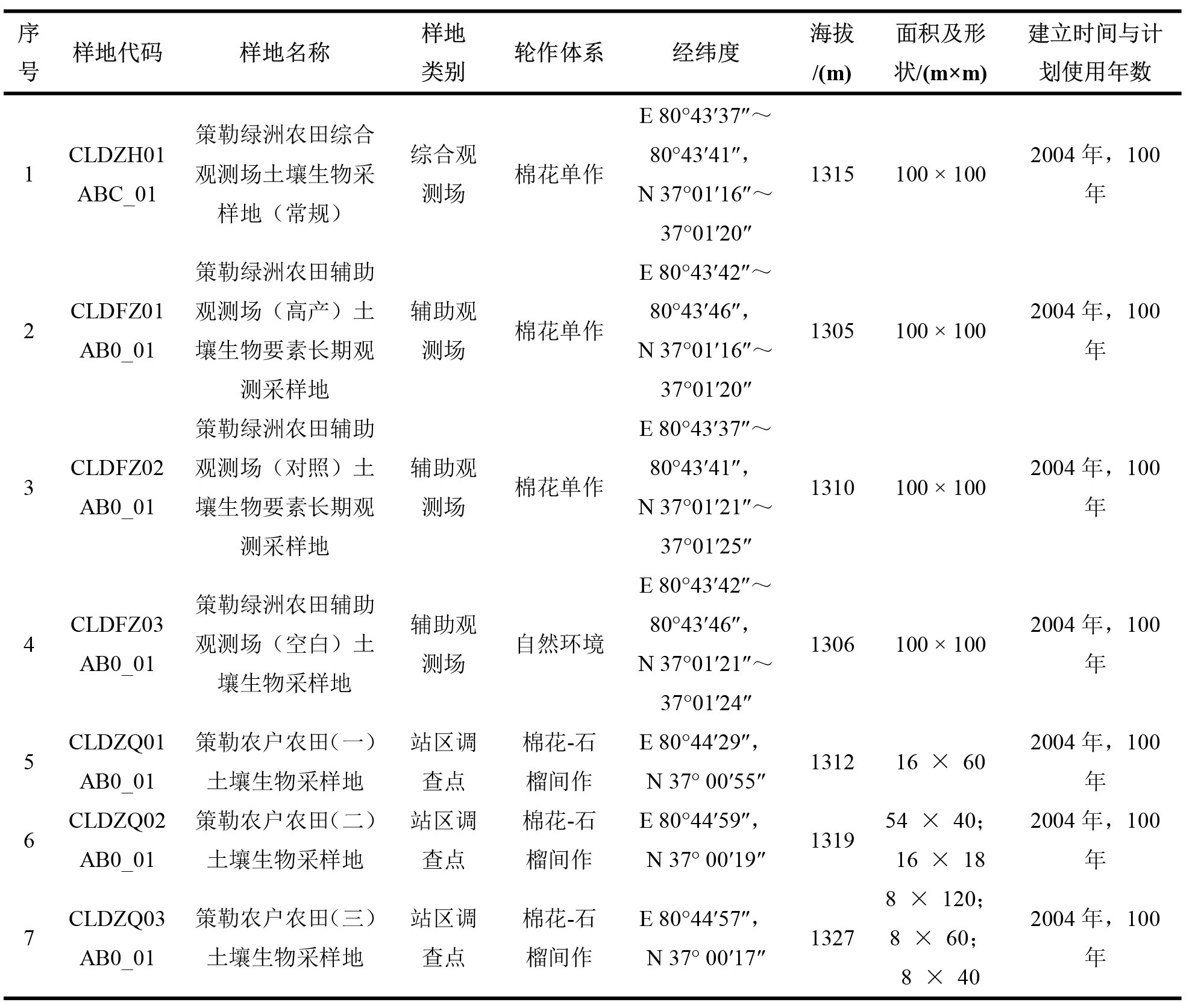

表13-2 策勒站农田生物长期观测样地清单

十四、鄂尔多斯站

中国科学院鄂尔多斯沙地草地生态研究站(以下简称“鄂尔多斯站”)(39°29′37.6″ N,110°11′29.4″ E,海拔1300m)由中国科学院植物研究所和内蒙古自治区鄂尔多斯市共建于1991年,位于内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗,包括石灰庙站区、石龙庙站区和恩格贝分站。2003年,鄂尔多斯生态站正式成为中国生态系统研究网络(CERN)的生态站。鄂尔多斯生态站地处鄂尔多斯高原毛乌素沙地东北缘,代表温带草原地带沙地草地生态系统,属于温带荒漠草原-典型草原-森林草原交错带。该区域是亚洲干旱区古地中海植物区系的残遗中心,生态系统种类组成中具有十分丰富的特有种和残遗种。该区域以种类繁多的灌木为优势和特色,是名副其实的灌木王国。它不仅在亚洲,而且是世界温带干旱半干旱区植物资源最丰富的地区之一,许多灌木种类具有重要的经济价值,是人类弥足珍贵的基因资源库。鉴于鄂尔多斯高原在科学研究及国民经济发展方面的重要性,中国科学院植物研究所和内蒙古自治区鄂尔多斯市于1991年共同建立了鄂尔多斯沙地草地生态研究站,其主要目的就是对鄂尔多斯高原的环境进行长期监测,从各个层次上对草地沙化产生、存在及演化的机理进行深入研究,为地区经济持续发展、荒漠化防治与环境治理提供理论基础和试验示范。鄂尔多斯站于2004年春季设置了2个生物长期观测样地,分别为综合观测场样地和辅助观测场样地(表14-1)。

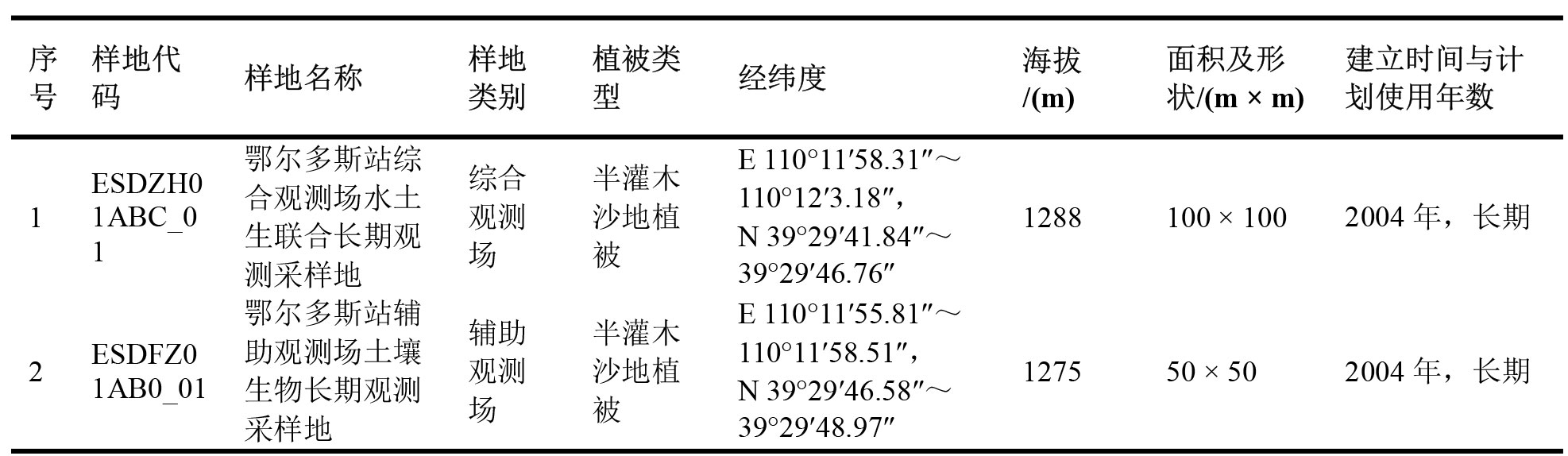

表14-1 鄂尔多斯站生物长期观测样地清单

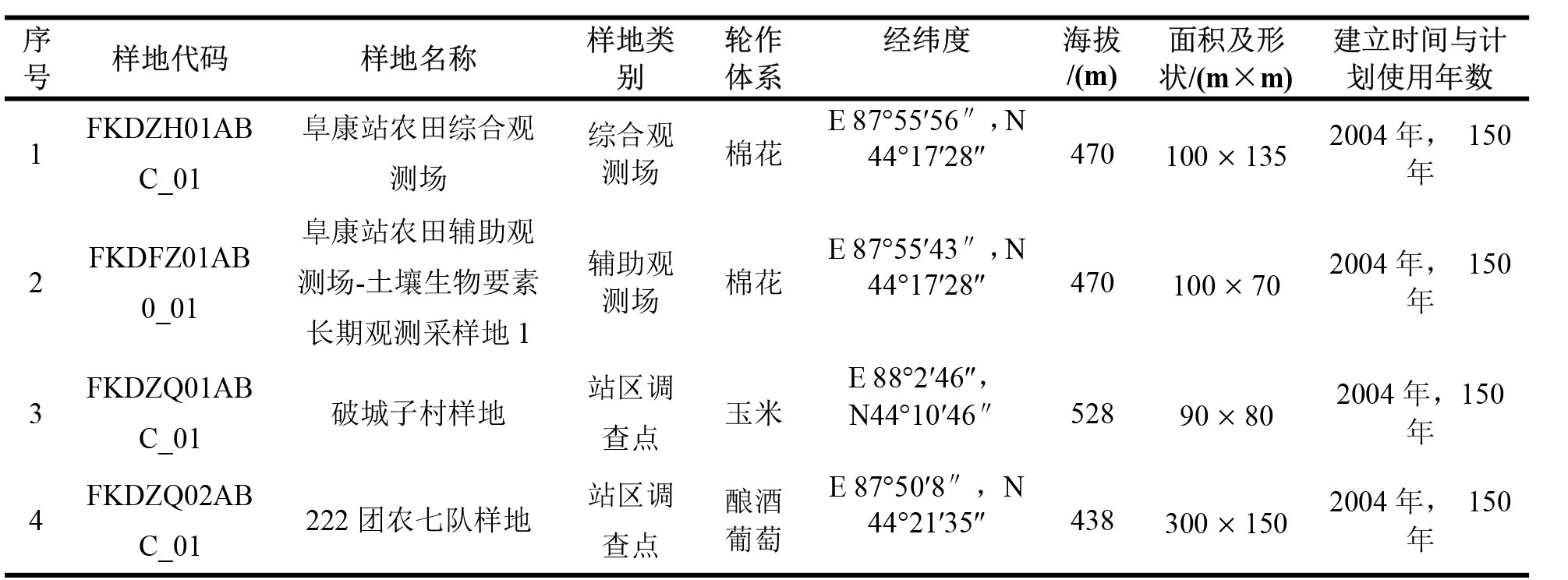

十五、阜康站

阜康站是荒漠—农田生态系统复合站,地处欧亚大陆腹地的准噶尔盆地南缘,属温带荒漠区,气候受西风环流影响。阜康站行政区划属于新疆维吾尔自治区阜康市境内的新疆生产建设兵团222团(北亭镇),地理位置为东经87°45′至88°05′,北纬43°45′至44°30′。从海拔5445m的博格达峰到海拔460m的古尔班通古特沙漠南缘直线距离80公里,垂直落差5000m,分布有高山冰雪苔原、亚高山草甸、中山森林、低山草原、平原荒漠、人工绿洲及沙漠等不同的生态景观。阜康站所在的三工河流域具有完美的垂直景观带和水平地理带,是研究内陆河流域生态系统变化的理想场所。阜康站所在区域,基本具备干旱区所有的生态类型,在世界和中国荒漠-绿洲生态系统中具有典型代表性。三工河流域是一个独立、完整的内陆河小流域,为开展荒漠-绿洲生态系统监测,创造了十分方便和理想的条件。阜康站自2004年开始,设置了5个荒漠生物长期观测样地和4个农田生物长期观测样地(表15-1、表15-2)。

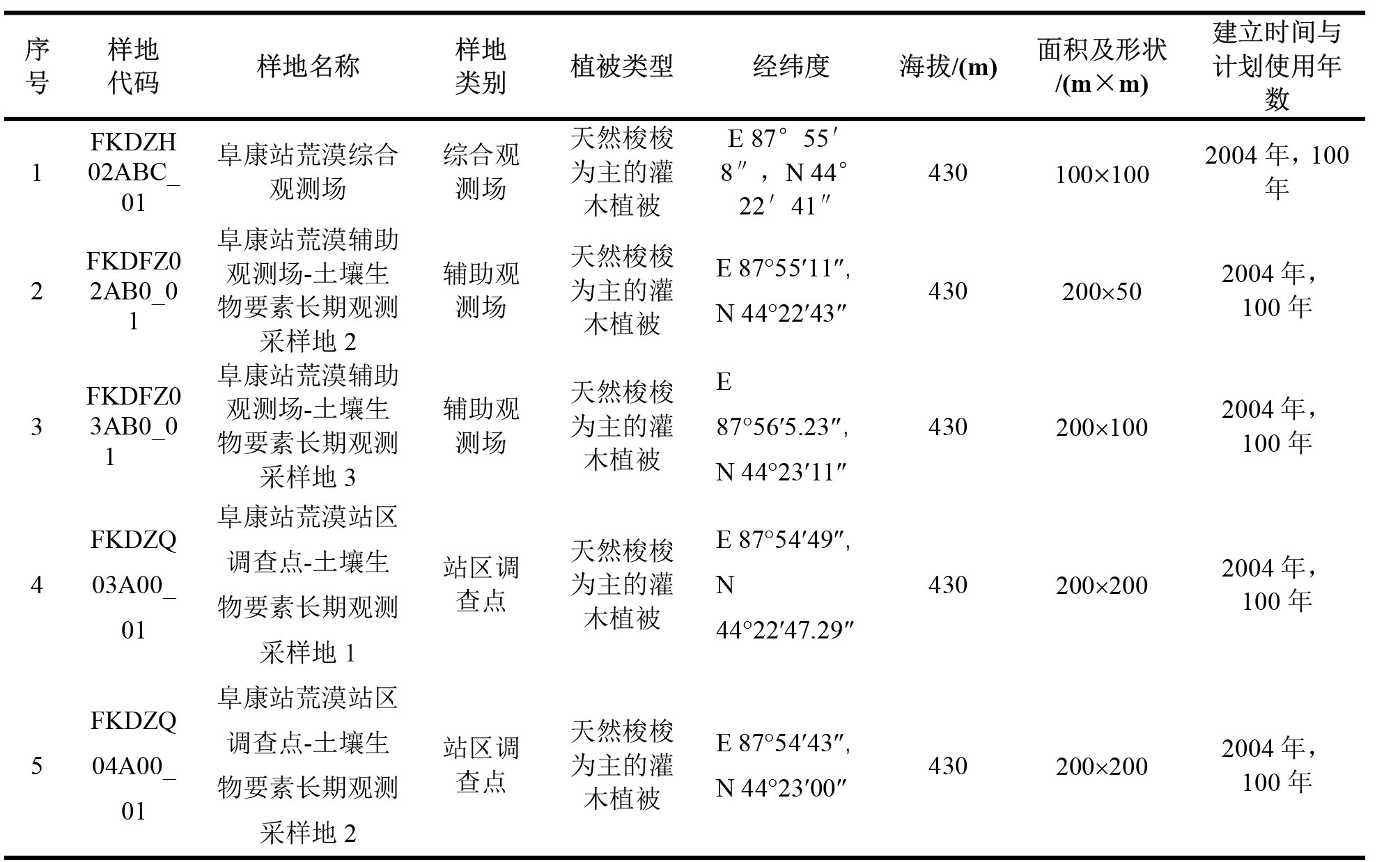

表15-1阜康站荒漠生态系统生物长期观测样地清单

表15-2阜康站农田生态系统生物长期观测样地清单

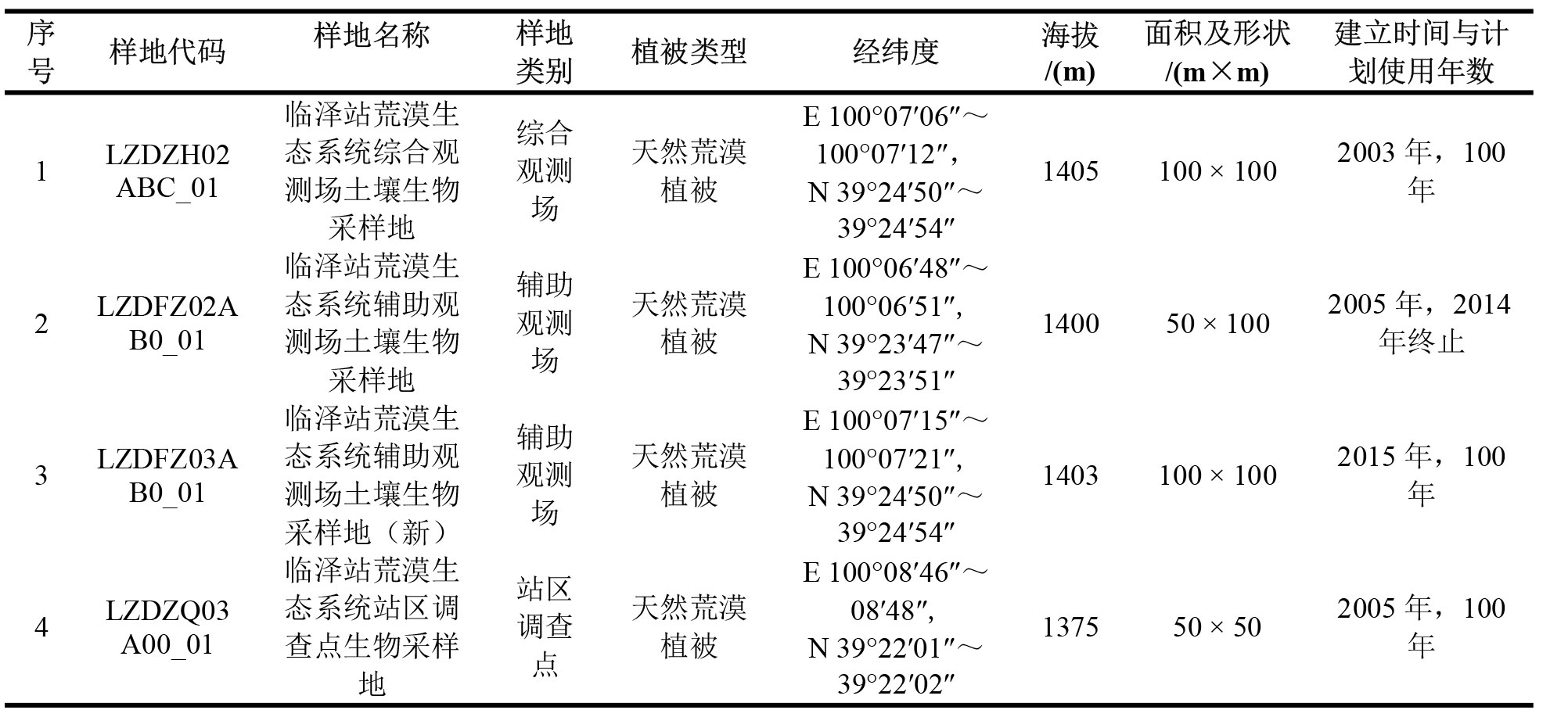

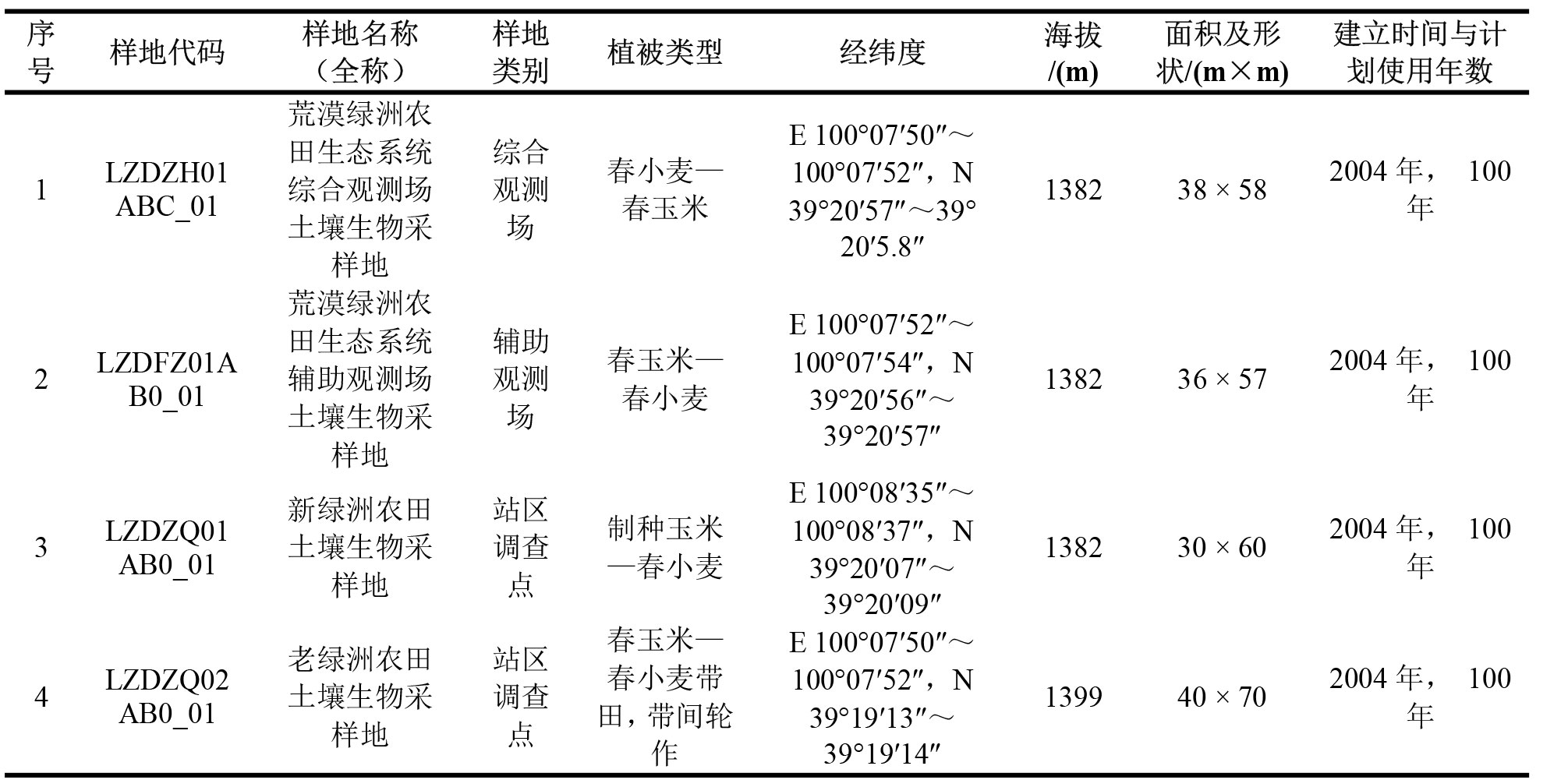

十六、临泽站

临泽站是荒漠—农田生态系统复合站,始建于1975年,位于黑河流域中游,甘肃省河西走廊中部临泽县平川镇境内,地理坐标100˚08´ E,39˚21´ N。临泽站地处绿洲边缘,荒漠-绿洲过渡区,周边为固定沙丘,海拔1382m。荒漠区天然植被以泡泡刺、红砂等小灌木为主。绿洲区农田作物以春玉米和春小麦为主。临泽站在荒漠区共设置了3个生物长期监测样地,在绿洲区共设置了4个生物长期监测样地(表16-1、表16-2)。

表16-1 临泽站荒漠生态系统生物长期观测样地清单

表16-2 临泽站农田生态系统生物长期观测样地清单

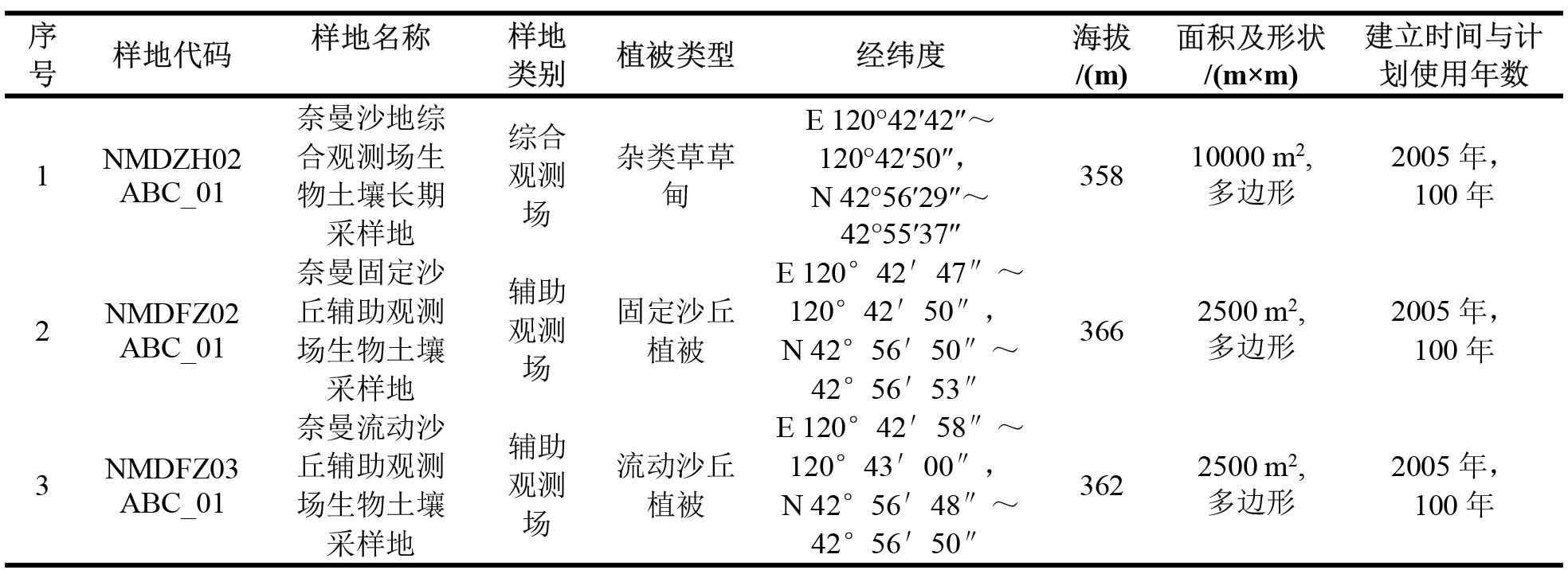

十七、奈曼站

奈曼站是荒漠—农田生态系统复合站,位于内蒙古自治区通辽市奈曼旗境内,建立于1985年,隶属于中国科学院西北生态环境资源研究院。该站位于蒙古高原与东北平原西部过渡区,地处全国四大沙地之一的科尔沁沙地腹地,地理位置120°42′E,42°55′N,海拔358m。该站1988年加入中国生态系统研究网络。奈曼站的研究覆盖区域代表着我国东部60-80万平方公里的农牧交错区和半干旱-半湿润气候过渡区。该区域是传统畜牧业和耕地农业的契合发展带等多个过渡区的交汇处,区域内降水时空波动性大,土地利用方式多样,人类活动干扰强烈,生态环境极其脆弱,是包括呼伦贝尔沙地、浑善达克沙地与毛乌素沙地在内的北方半干旱风沙活动区的典型代表。围绕北方半干旱地区的土地沙漠化成因、过程及其治理这一关键问题,奈曼站在于2005年在研究区域内建立了3个荒漠生物长期观测样地和3个农田生物长期采样地(表17-1、表17-2)。

表17-1 奈曼站沙漠生态系统生物长期观测样地清单

表17-2 奈曼站农田生态系统生物长期观测样地清单

十八、沙坡头站

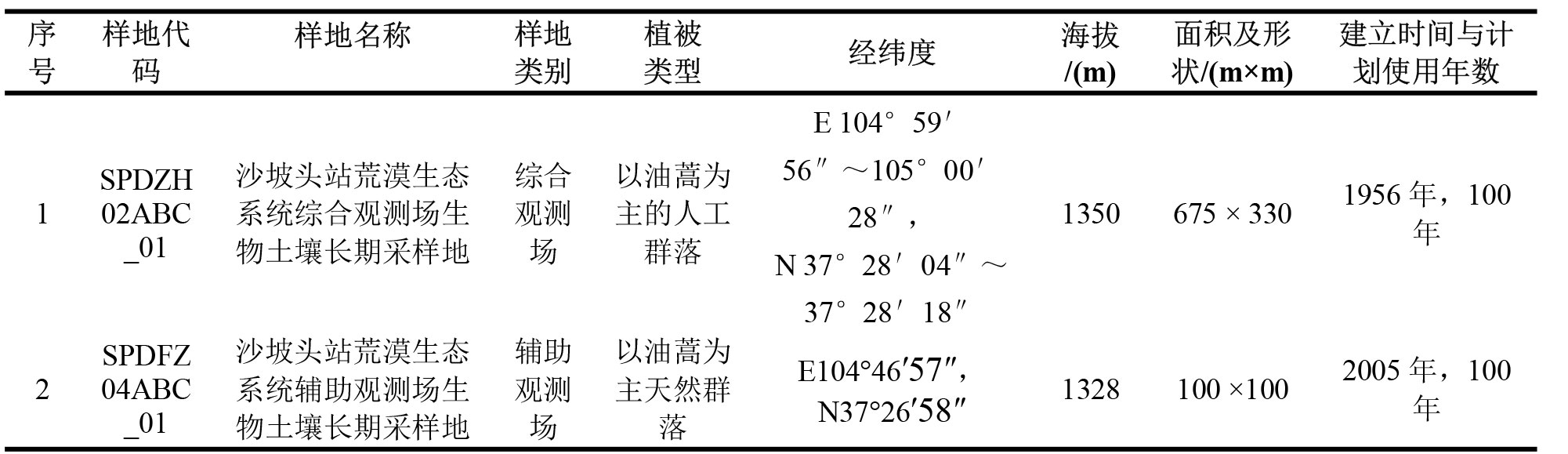

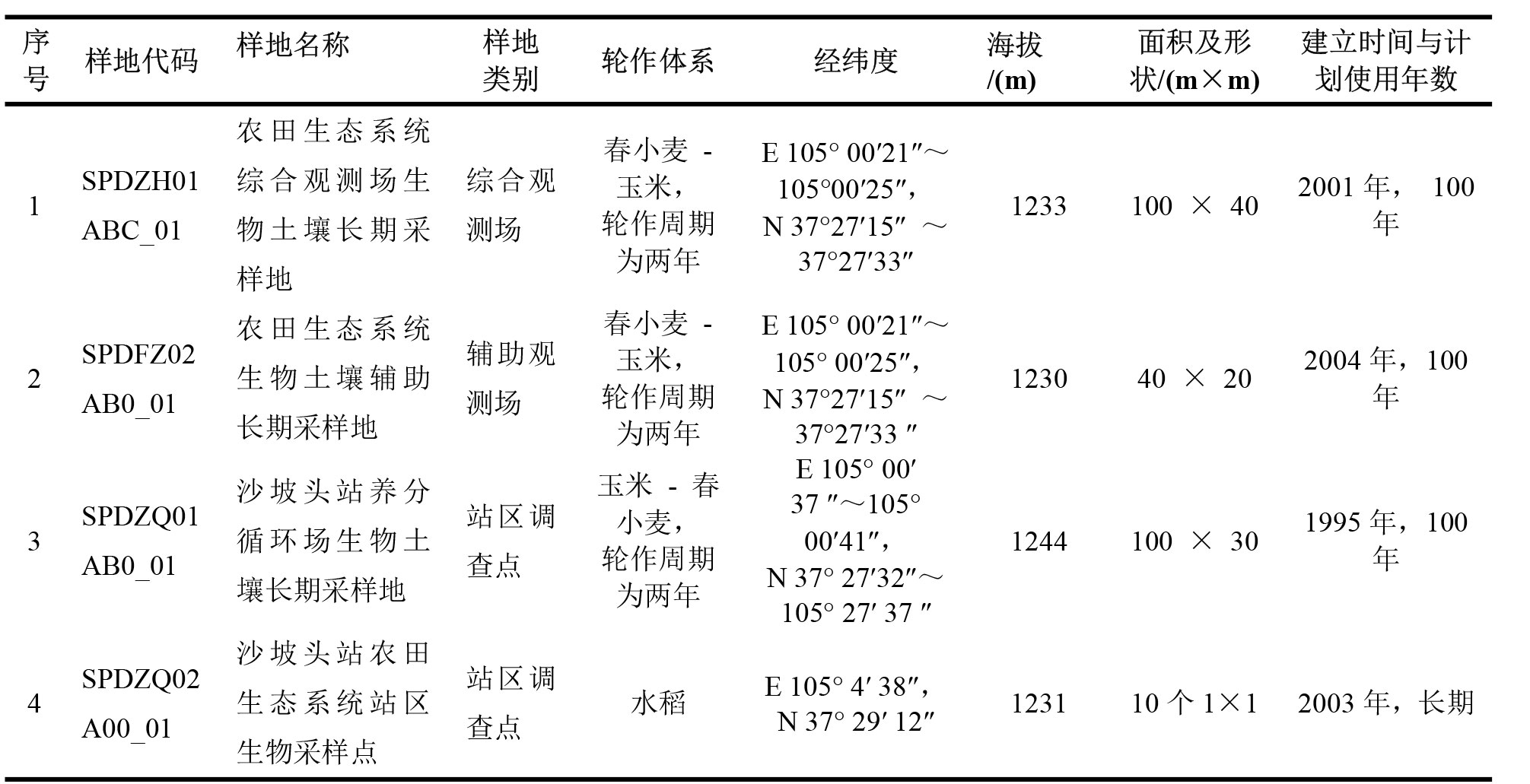

沙坡头站是荒漠—农田生态系统复合站,始建于1955 年,是中科院最早建立的野外长期综合观测研究站,现隶属于中科院西北生态环境资源院,该站地处宁夏回族自治区中卫市境内(37°32′N、105°02′E,海拔1330 m)。沙坡头站 1990 年被正式批准为中科院开放研究站,1992 年成为中国生态系统研究网络(CERN)站。沙坡头站地处腾格里沙漠东南缘,该区域是草原化荒漠带,降水是唯一的天然补给水资源。沙坡头站立足于干旱沙区生态过程、受损生态系统的恢复与重建及其生态水文学机理的应用基础理论研究,进行长期定位观测及基础数据积累,注重试验示范和技术推广,为荒漠生态系统研究提供研究平台。沙坡头地区位于东部季风尾闾区,在自然地理、农业区划以及全球变化的研究中具有特殊的地位,在开展多学科综合分析研究、生态过程研究、区域环境与资源调查研究和对区域经济建设所进行的应用基础性研究中具有重要的科学意义和地位。特殊的生态地理位置和综合研究实力,使沙坡头站具有对两类生态系统进行监测研究的优势条件,即同时对荒漠生态系统和沿黄灌区典型农田生态系统进行监测。沙坡头站自1995年开始,先后设置了2个荒漠生物长期观测样地和4个农田生物长期观测样地(表18-1、表18-2)。

表18-1沙坡头站荒漠生态系统生物长期观测样地清单

表18-2 沙坡头站农田生态系统生物长期观测样地清单

草地站

十九、内蒙草原站

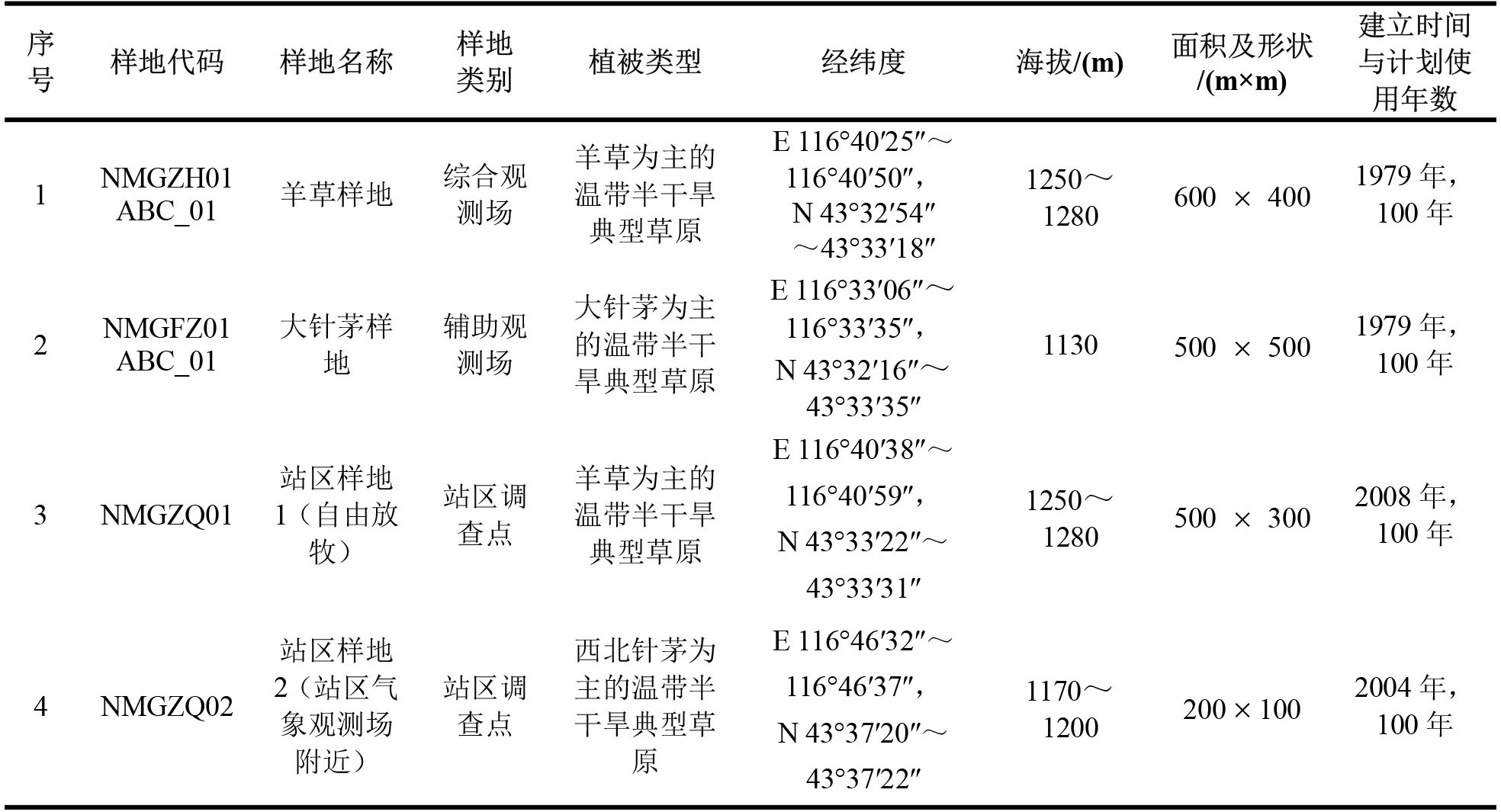

内蒙古草原站始建于1979年,坐落在内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市东南70公里的白音锡勒牧场嘎松乌拉分场,地理坐标为43°37′E,116°42′N;亦处在我国第一个草地类国家级自然保护区即锡林郭勒草原国家级自然保护区内。锡林郭勒草原是我国中温带半干旱典型草原的核心分布区,是我国北方地区的重要的绿色生态屏障,内蒙古站对我国北方草地的植被地貌特征、社会经济问题和生态环境问题的监测与研究具有极强的区域代表性。1965年白音锡勒牧场被国家科委确定为发展畜牧业现代化的样板;1966年至1978年间,中国农科院草原所、内蒙古大学、内蒙古农牧学院等单位先后在该地区开展了进行了大量的工作。翔实的历史资料、丰富的研究工作,为内蒙古站的建立奠定了坚实的基础。区域地势东南高、西北低。北半部为丘陵与塔拉相间,地形波状起伏。南半部有多级玄武岩台地,还有分散的小型火山锥和浑圆的丘陵与平展的宽谷。锡林河自东南向西北流经这两个地貌单元。河流右岸有一条宽10 余公里、长40余公里的固定沙带。特定的地理位置和复杂的地貌条件,为地带性的草原植被的形成与分布提供了条件,构成典型的草原生态系统类型。同时由于地形和特定基质的影响,使部分草原群落带有垂直分布性质。而在河滩地和沙地上分别形成了沼泽、草甸和森林等隐域性的类型。内蒙古站自1979年开始,先后设置了3个生物长期观测样地(表19-1)。

表19-1 内蒙古站生物长期观测样地清单

二十、海北站

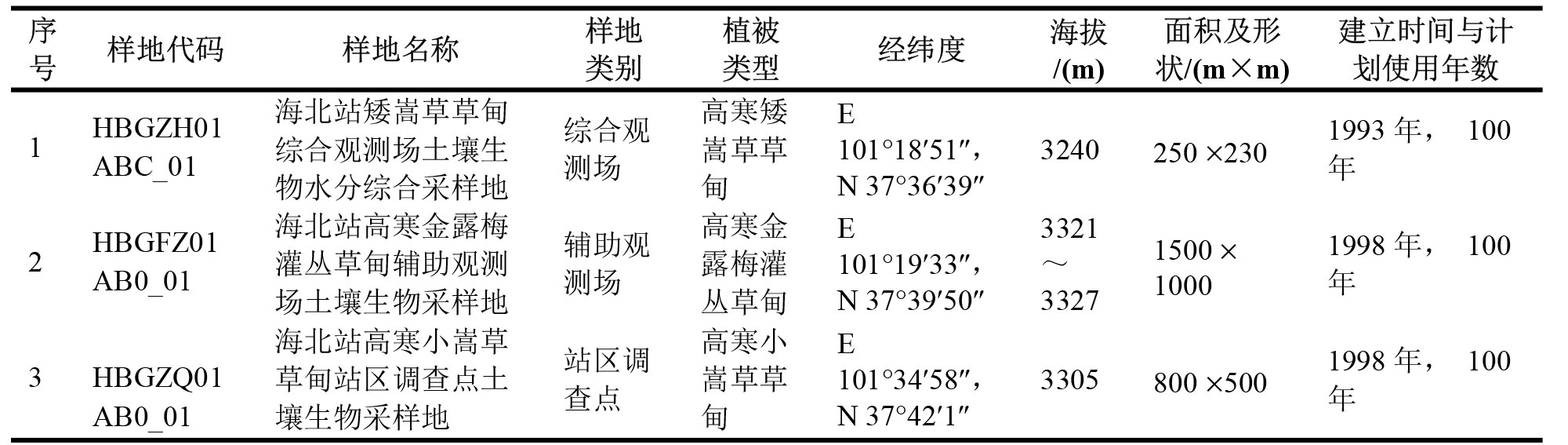

海北站于1976年由中国科学院西北高原生物研究所建立,是祁连山区内唯一以高寒草地生态系统为研究对象的国家野外科学观测研究站,行政隶属青海省海北藏族自治州门源回族自治县种马场。海北站地处青藏高原东北隅祁连山北支冷龙岭南坡的大通河河谷地段,位于N37°29′~37°45′,E101°12′~101°33′之间,山地平均海拔4000m以上,冷龙岭主峰岗什卡海拔5254.5m,发育着现代冰川。站区以丘陵、低山和滩地为主,滩地海拔3200~3300m。站区属于典型的高原大陆性气候类型,主要分布着青藏高原典型的地带性植被高寒灌丛草甸、高寒嵩草草甸和高寒藏嵩草草甸。海北站位于祁连山腹地,气候、土壤、植被具有祁连山区的典型代表性。同时受高山气候特征和纬度的影响,具有高寒、强紫外和低氧环境的青藏高原生态系统代表性。海北站自1993年开始,先后设置了3个生物长期观测样地,分别为综合观测场“矮嵩草草甸综合观测场土壤生物水分综合采样地”,辅助观测观测场“高寒金露梅灌丛草甸辅助观测场土壤生物采样地”,以及站区调查点样地“小嵩草草甸站区调查点土壤生物采样地”(表20-1)。

表20-1 海北站生物长期观测样地清单

沼泽站

二十一、洞庭湖站

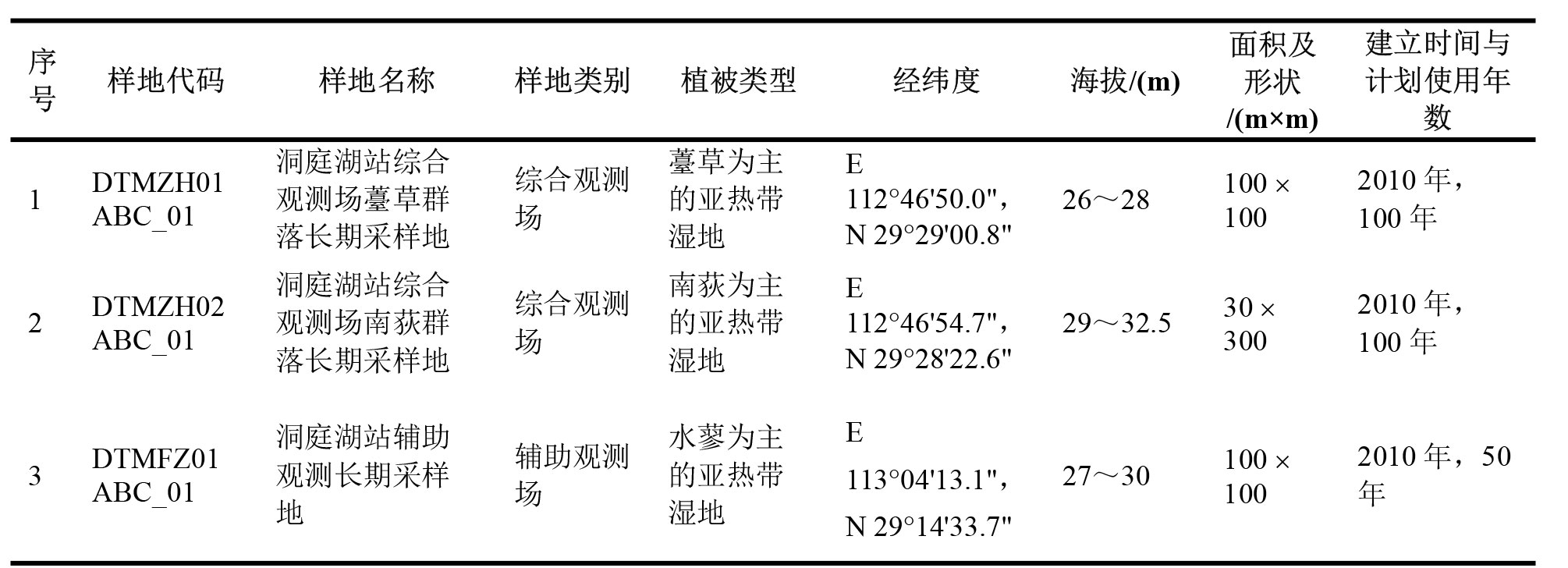

洞庭湖湿地生态系统观测研究站,简称洞庭湖站,始建于2007年,隶属于中国科学院亚热带农业生态研究所,是中国科学院设在长江中下游湖泊湿地生态系统的长期观测研究基地之一,2012年正式批复加入CERN。洞庭湖站地处湖南省岳阳市郊区采桑湖南岸(北纬29°30′,东经112°48′),在整个洞庭湖区具有良好的代表性和区位优势。洞庭湖为我国长江流域第二大淡水湖,也是我国仅存的两大自由通江湖泊之一,位于湖南省东北部,长江中游荆江南岸,承纳湘、资、沅、澧四水而吞吐长江,是兼具蓄、泄功能的过水性洪道型湖泊,素有“长江之肾”的美誉。由于地理位置的特殊性,洞庭湖的生态安全在长江中下游的社会经济可持续发展中占有独特而重要的战略地位。洞庭湖站以建立、发展和完善湖泊湿地生态系统定位观测研究为基础,为CERN提供长期监测数据支撑的同时,重点研究流域景观演变及其生态功能响应;在人类和气候变化驱动下的生态系统结构、功能演变;湿地生物多样性退化机制及恢复途径;湖泊湿地物质迁移转化机制;以及洞庭湖湿地资源可持续利用等,为洞庭湖流域湿地生态系统服务功能定位,生态系统管理、保护、恢复以及替代产业的重建提供示范样板与技术辐射源。洞庭湖站自建站以后,先后设置了3个生物长期观测样地(表21-1)。

表21-1 洞庭湖站生物长期观测样地清单

二十二、三江站

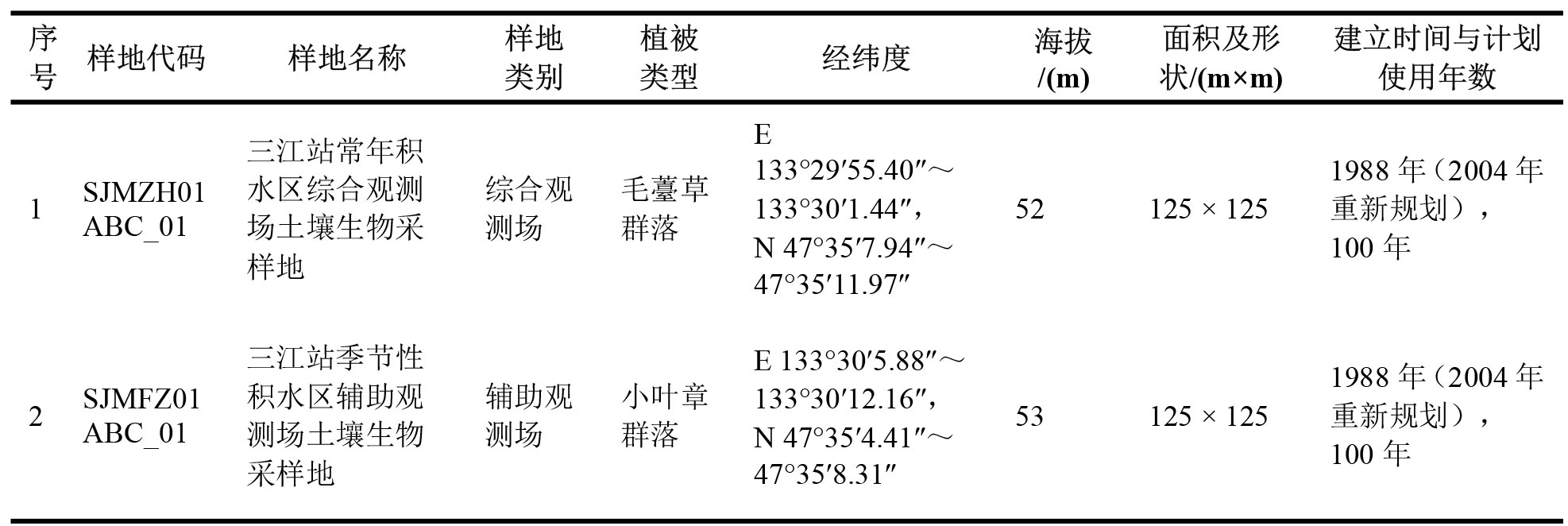

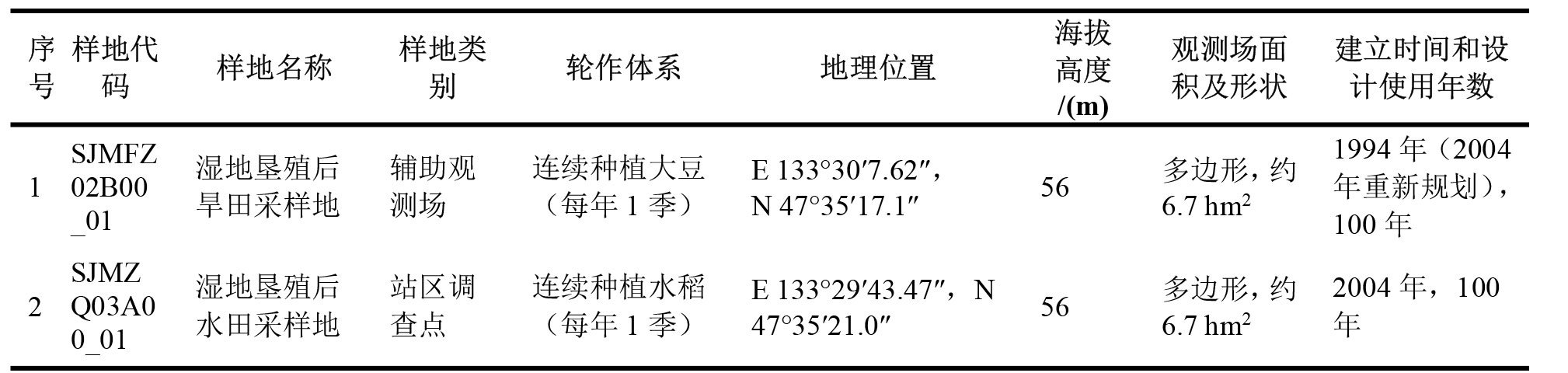

三江站为沼泽-农田生态系统复合站,地处我国最大的沼泽湿地集中区—三江平原中东部,位于黑龙江省佳木斯市同江市境内,地理坐标为133°31′E,47°35′N,于1986年建立,是我国第一个沼泽类型的野外试验站。三江平原地势低平,海拔50-60 m,是典型的低平原,地面起伏很小,高差一般为3-5 m。河漫滩、阶地、山前倾斜平原组成了本区的地貌类型。在河漫滩与阶地上微地形复杂,发育了各种洼地,致使地表径流不畅,排泄困难,加上阶地广泛分布有粘性土层,严重阻碍地表水下渗,在洼地汇水形成大面积沼泽。另外,三江平原为温带湿润半湿润大陆性季风气候,具有冬季漫长寒冷干燥,夏季短促温暖多雨,春季升温快,秋季降温急剧的特点。这种夏秋集中的降水使土壤水分容易饱和,从而在低洼处积水,为本区沼泽湿地发育提供了足量的水源。三江站农田生物采样地开垦前为沼泽化草甸,地势低平,开垦后主要种植作物为大豆、水稻,每年种植1季,灌溉主要靠大气降水,土壤类型为白浆土。垦殖后,耕层土壤变化较大,有机质含量明显下降,容重明显增加。其能够反映沼泽湿地垦殖后的变化特征。三江站于1988年设立(2004年重新规划)了2个沼泽生态系统生物长期观测样地。三江站除2个沼泽生态系统生物监测样地外,分别于1994年建立了三江站旱田辅助观测场土壤生物采样地(2004年重新规划)、2004年建立了站区水田生物采样地(表22-1、表22-2)。

表22-1 三江站沼泽生态系统生物长期观测样地清单

表22-2 三江站农田生态系统生物长期观测样地清单

二十三、安塞站

中国科学院安塞水土保持综合试验站(以下简称安塞站)位于陕西省延安市安塞区墩滩(109°19'23″E,36°51'30″N),地处黄土高原腹地,代表区域为黄土高原丘陵沟壑区。安塞站始建于1973年,是中国科学院在黄土高原丘陵沟壑区设立的第一个野外长期综合试验台站。安塞站在气候上处于暖温带半湿润向半干旱过渡区,春季干旱多风,夏季炎热多雨,冬季干燥寒冷,年均气温8.8℃,最冷月一月平均-6.9℃,最热月七月平均22.6℃,绝对最低温度-23.6℃,绝对最高温度36.8℃;全年³10℃积温3114℃;无霜期143-174天。年日照时数2416小时,年总辐射量132千卡/平方厘米,平均降雨量540毫米,主要集中在7~9月。在土壤类型上处于黄绵土与沙黄土交错区,地带性土壤为黑垆土,绝大部分已流失,黄土母质广泛出露地表,主要为黄绵土。植被区划属于暖温带落叶阔叶林向干草原过渡的森林草原区,原始植被现已无存。现有的天然次生植被主要为以白羊草、长芒草、铁杆蒿、茭蒿等为主的草本群落和零星分布的杂灌丛。人工林草地主要有:刺槐、柠条、沙棘、沙打旺、紫花苜蓿、草木栖等,果树有苹果、杏、枣、核桃、山楂等,农作物以秋粮(谷、糜、玉米、荞麦、马铃薯、豆类)为主,一年一熟制。安塞站自2005年开始,先后设置了6个生物长期观测样地(表23-1)。因安塞县城市发展规划和建设需求2014-2017年安塞站川地综合试验场水、土、气、生监测工作暂停,新置换的川地试验场位于安塞县石窑沟村,石窑沟川地综合观测场土壤生物采样地(ASAZH02)、石窑沟土壤监测辅助观测场-空白(ASAFZ08)、石窑沟土壤监测辅助观测场-秸秆还田(ASAFZ09)于2018年正式开始监测工作。安塞站两个站区长期调查点于2011年改种果树,因果树较小调查点还继续作为农田监测, 2015年后两地块不在种粮食作物,作为果地继续进行监测。

表23-1 安塞站生物长期观测样地清单

二十四、阿克苏站

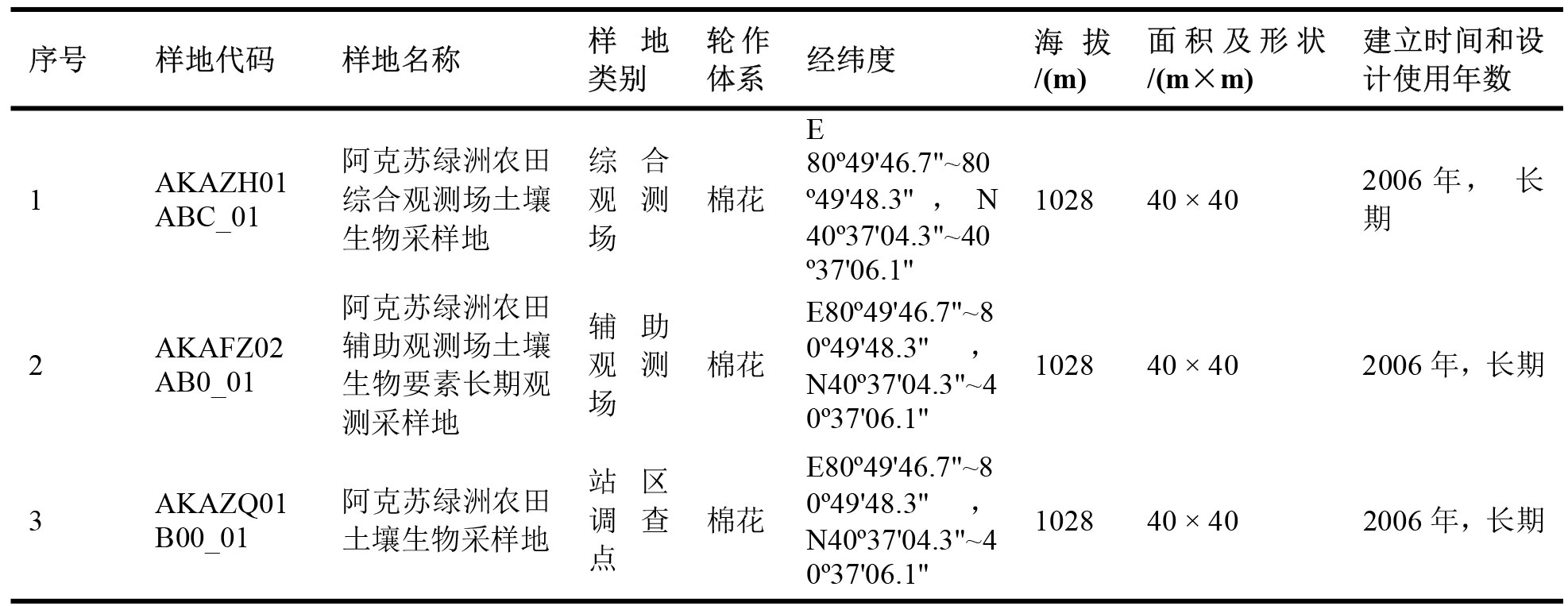

新疆阿克苏农田生态系统国家野外科学观测研究站始建于1982年,2005年进入国家生态系统观测研究网络,隶属于中国科学院新疆生态与地理研究所。阿克苏站站区位于新疆阿拉尔市,距乌鲁木齐市1100公里,距阿克苏市80公里,地理坐标东经80º51',北纬40º37',海拔1028 m,位于塔里木河三大源流(阿克苏河、叶尔羌河、和田河)交汇点附近的平原荒漠—绿洲区内,水系变迁剧烈,水分消耗量大。气候属于暖温带干旱型,与同纬度地区相比,夏季温度偏高,冬季偏低,春秋季节气温升降剧烈,常常出现春季低温和秋季过早降温。该站所处平原地区年平均降水量45.7毫米,水分供给依靠高山降水和冰雪消融,多年平均气温11.2℃,无霜期207天,全年日照数2940小时,日照率66%,年平均风速2.4米/秒,春季有浮尘,夏季有冰雹,有时出现夏季持续高温天气;农作物一年一熟制,主要作物有棉花、水稻等,是国家重要的优质棉基地。阿克苏站自2006年开始,先后设置了3个生物长期观测样地(表24-1)。

表24-1 阿克苏站生物长期观测样地清单

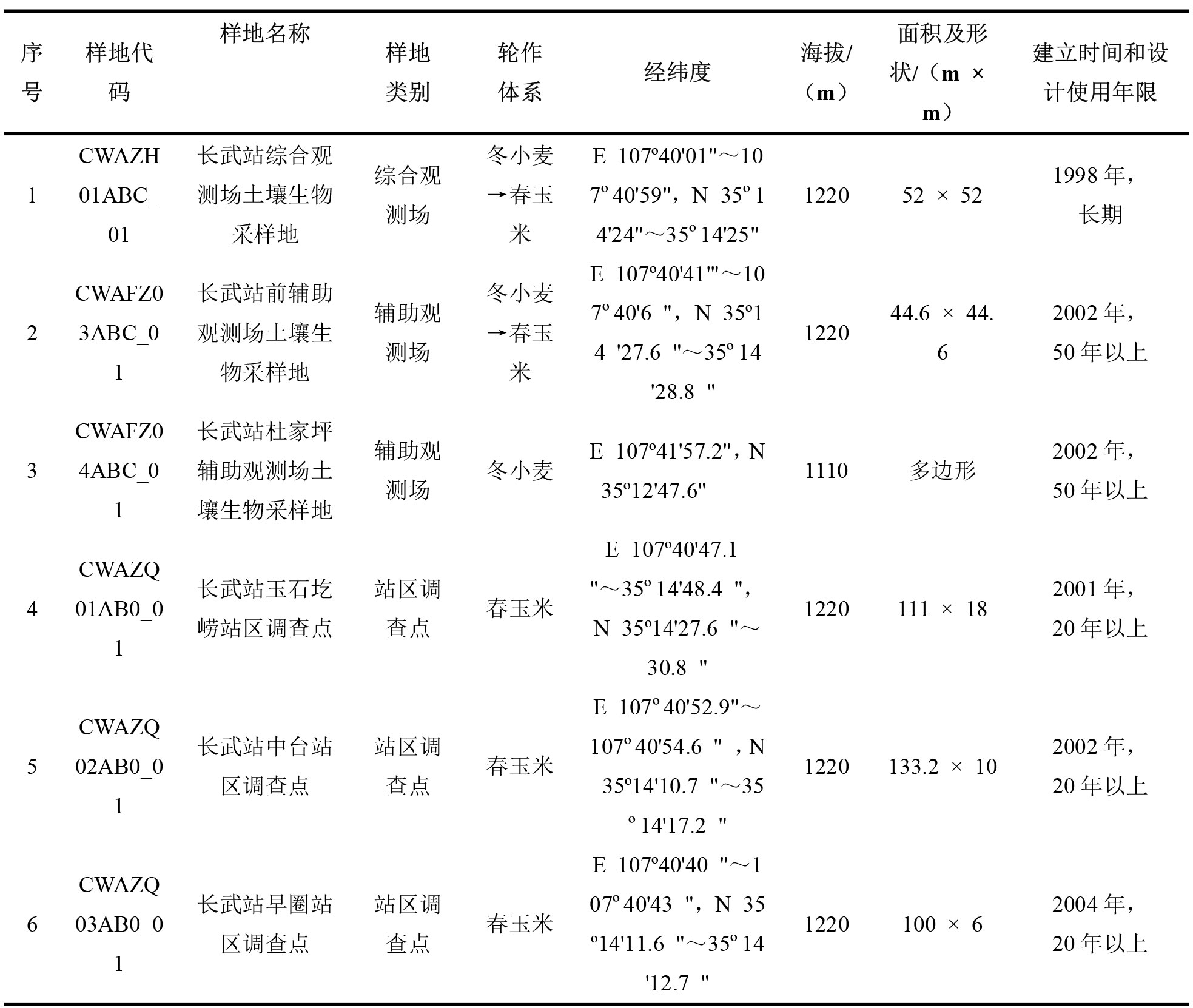

二十五、长武站

陕西长武农田生态系统国家野外科学观测研究站(以下简称长武站)于1984年由中国科学院水利部水土保持研究所建立,1991年加入中国生态系统研究网络(CERN)。长武站位于黄土高原南部高塬沟壑区的陕西省咸阳市长武县境内。高塬沟壑区是黄土高原主要的地貌―生态类型区之一,横跨晋、陕、甘三省,面积约6.95万hm2,是我国历史悠久的旱作农业区之一,也是所在省区重要粮食产区,20世纪80年代以来,又发展成为我国最大的优质苹果产区。高塬沟壑区农业生态系统亦有其自身的特异性和典型性。尽管该区年降水量仅有500-600mm,年际和季节间波动很大,但因海拔较高(大部分地区为800-1200m),光照资源充沛,昼夜温差大。又因土层深厚,质地适中,具有类似水库的水分调蓄能力,所以农田水分生产效率相对较高,形成独具特色的黄土塬区农业生态系统。这个系统历史上采用豆禾轮作(豆科与禾本科作物)和农畜结合维持肥力平衡,采用夏季休闲调蓄水分;实施一整套耕耱耙压耕作技术,构成了我国传统农业的精髓,具有极高的典型性。长武站从1998年开始,先后建立了6个生物长期观测样地(表25-1)。

表25-1 长武站生物长期观测样地清单

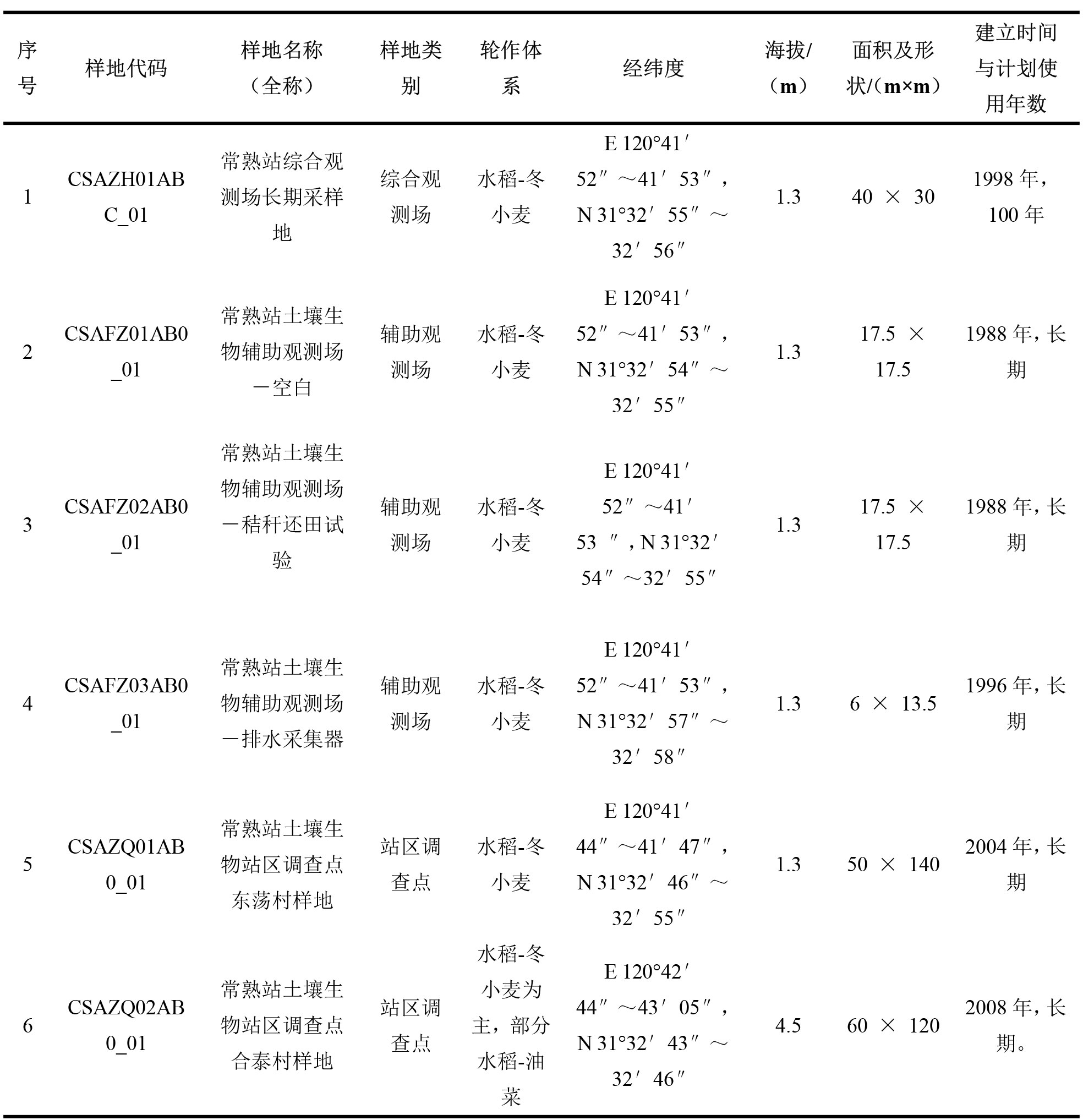

二十六、常熟站

常熟站建于1987年,位于苏州常熟市辛庄镇,东经120°33′ ~ 121°03′,北纬31°31′ ~31°50′,地处长江三角洲腹地。属亚热带中部湿润季风气候区,年平均气温17.6摄氏度,年降雨量1457.0mm,年无霜期255天,年日照时数2079小时,年平均太阳总辐射量4.94×105J/cm2,无霜期242d(常熟统计年鉴,2018)。常熟站站区地处阳澄湖低洼湖荡平原,所在的区域土壤类型为典型水稻土。常熟站自1987年建站以来,先后设置了6块长期生物监测样地,各生物监测样地建立时间跨度在1988-2008年之间,其中常熟站土壤生物辅助观测场-秸秆还田试验样地建立时间最早,为1988年,除土壤生物站区调查点合泰村样地在站外正东方向1公里外,其他样地都在站区内(表26-1)。

表26-1 常熟站生物长期观测样地清单

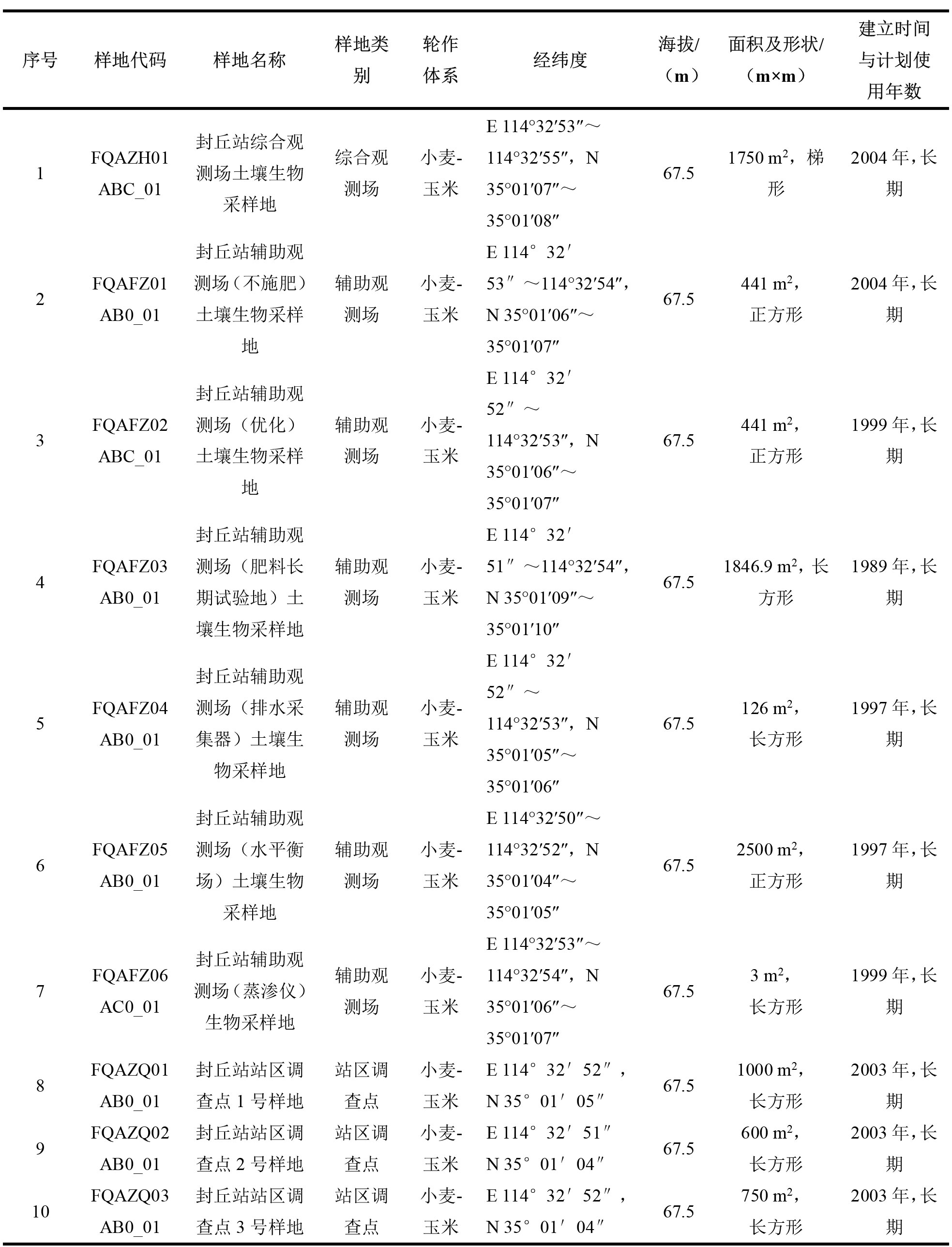

二十七、封丘站

河南封丘农田生态系统国家野外科学观测研究站(中国科学院封丘农业生态实验站)位于黄淮海平原腹地的河南省新乡市封丘县潘店镇,地理坐标北纬35°00',东经114°24',隶属于中国科学院南京土壤研究所,正式建站于1983年。站区所在地属半干旱、半湿润的暖温带季风气候。年平均降水量为605毫米,年蒸发量在1875毫米,年平均气温为13.9℃,≥0℃积温在5100℃以上,无霜期在220天左右。全年日照时数在2300-2500小时之间,日照率为55%。太阳总辐射量达4731兆焦/平方米/年。站区海拔高度在67.5米,地貌具有典型的黄河泛滥区特征,微地形稍有起伏,大地貌相对平坦。地下水位埋深变幅在5-15米之间。土壤类型主要为黄河沉积物发育的潮土,并伴有部分盐土、碱土、沙土和沼泽土的插花分布。植被主要为次生的乔灌草植物以及沼泽和水生植物等。封丘站从建站开始,先后建立了10个生物长期观测样地(表27-1)。

表27-1 封丘站生物长期观测样地清单

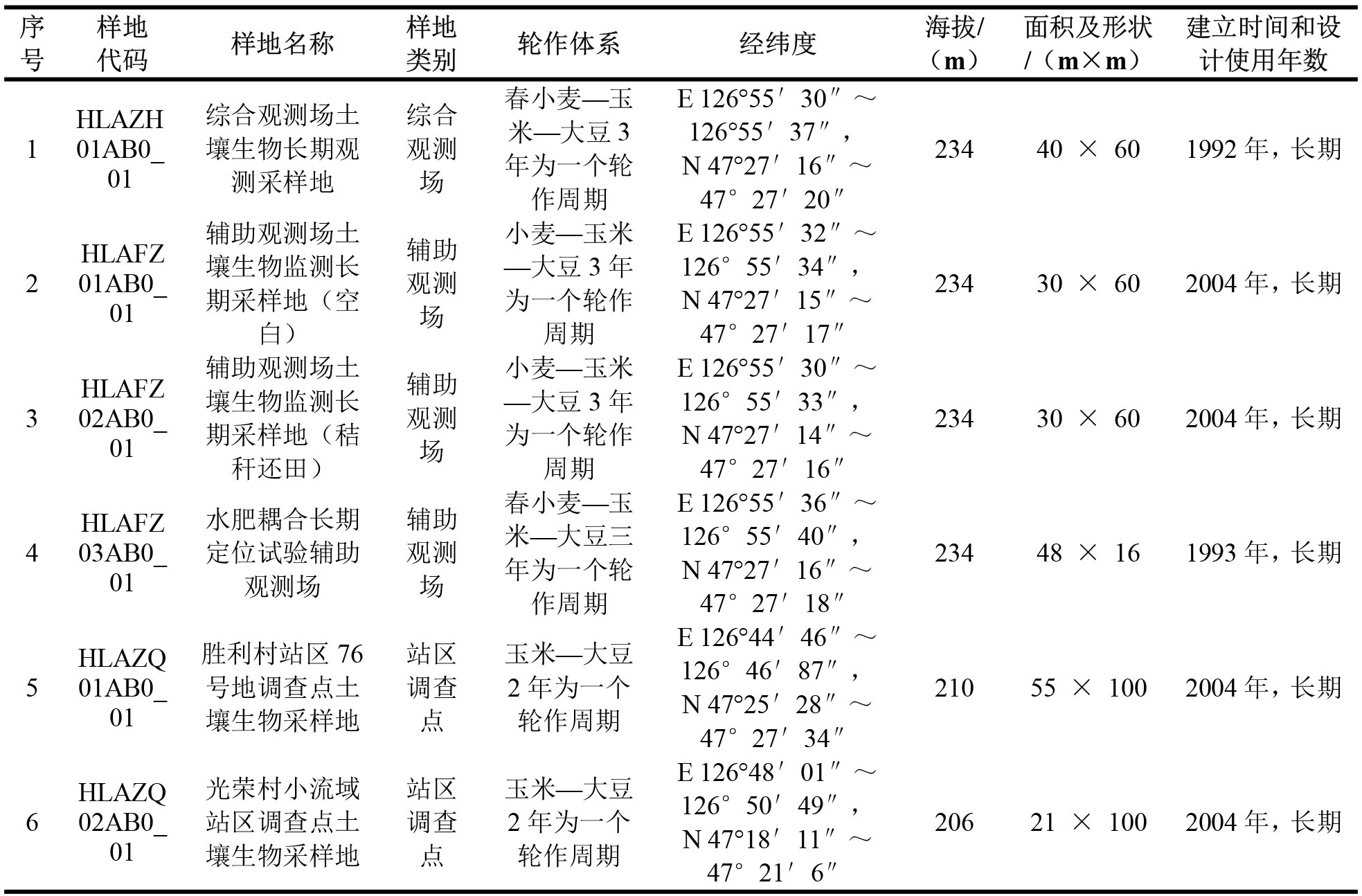

二十八、海伦站

中国科学院海伦农业生态实验站(以下简称海伦站)隶属于中国科学院东北地理与农业生态研究所,位于黑龙江省海伦市,北纬47°27',东经126°55',海拔高度240m,属于温带大陆性季风气候。冬季寒冷干燥,夏季高温多雨,雨热同季。年平均气温1.5℃,极端最高温度为37°C,极端最低温度为-39.5℃。年降水量500-600mm,68%集中在5-9月。年日照时数2600-2800h,无霜期为130d。海伦站所在的黑土区是世界四大黑土区之一。自上世纪大面积开垦以来,本地区植被产生巨大的变化。农田植被面积逐渐增加。本地区农作物为一年一熟制,主要栽培作物包括大豆、玉米、水稻、小麦。生长季从每年4月初到10月中旬。东北黑土区是全国最大的商品粮生产基地,对国家粮食安全具有重要影响,海伦站代表了中国东北黑土区农田生态系统。海伦站自1992年开始,共设置了6个生物长期观测样地(表28-1)。

表28-1 海伦站生物长期观测样地清单

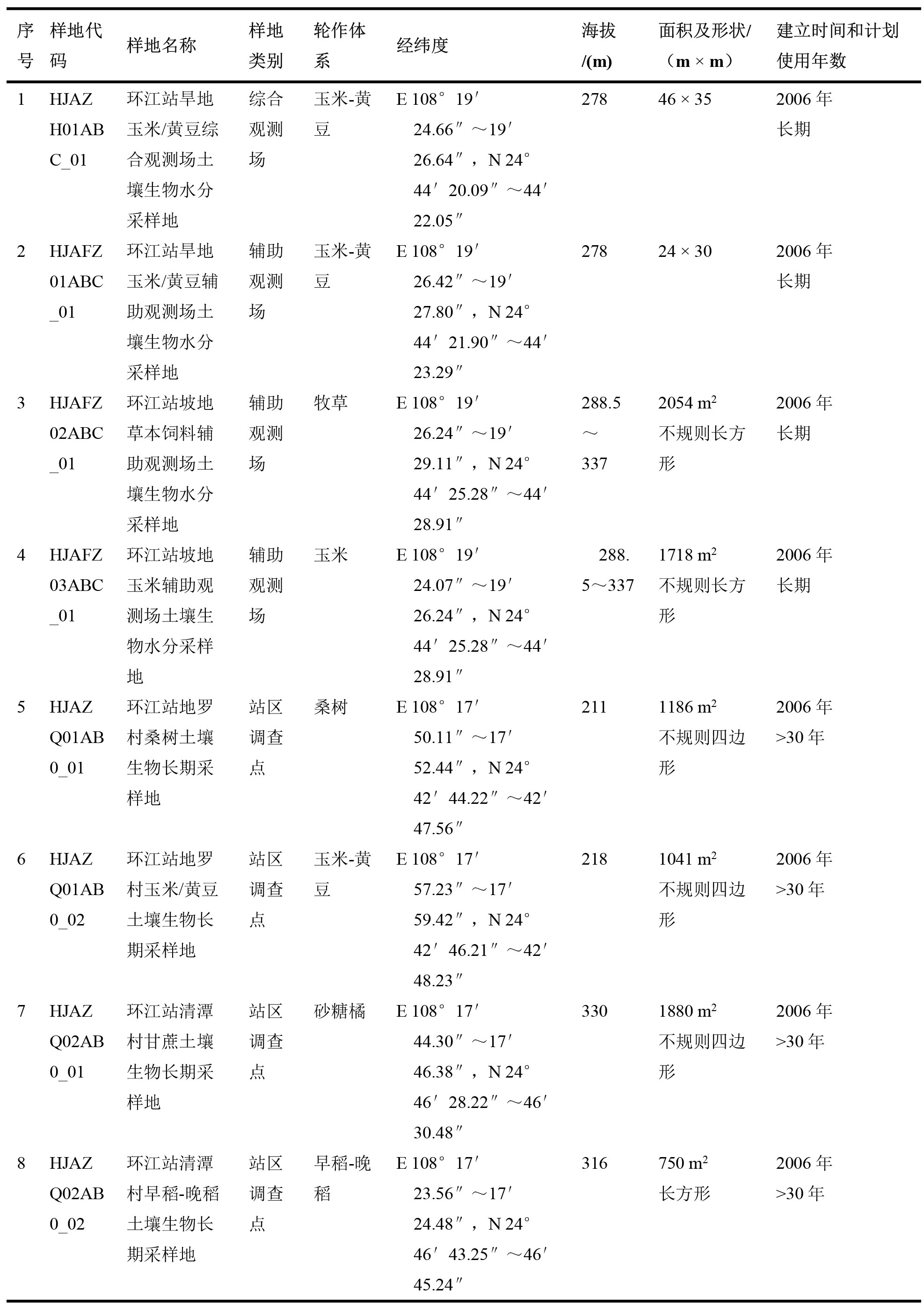

二十九、环江站

中国科学院环江喀斯特生态系统观测研究站(简称环江站),始建于2000年,位于广西河池市环江毛南族自治县大才乡同进村木莲屯(24º43'~24 º 45' N,108 º 18'~108 º 20' E),海拔为272-647.2m。环江站为典型的喀斯特峰丛洼地地貌类型,具有良好的区域代表性洼地面积占试验站总面积的20%,坡地面积占77%,土层厚度10~4000px,气候温暖、湿润,雨热同季,年均降雨量1389.1mm,气温19.9℃。当地以种植水稻、玉米、红薯、桑叶、甘蔗等为主。环江站代表中亚热带湿润地区-黔桂喀斯特常绿阔叶林-农业生态区(VA4),具有良好的区域和生态系统类型代表性。环江站自2006年开始,先后设置了8个生物长期观测样地(表29-1)。

表29-1 环江站生物长期观测样地清单

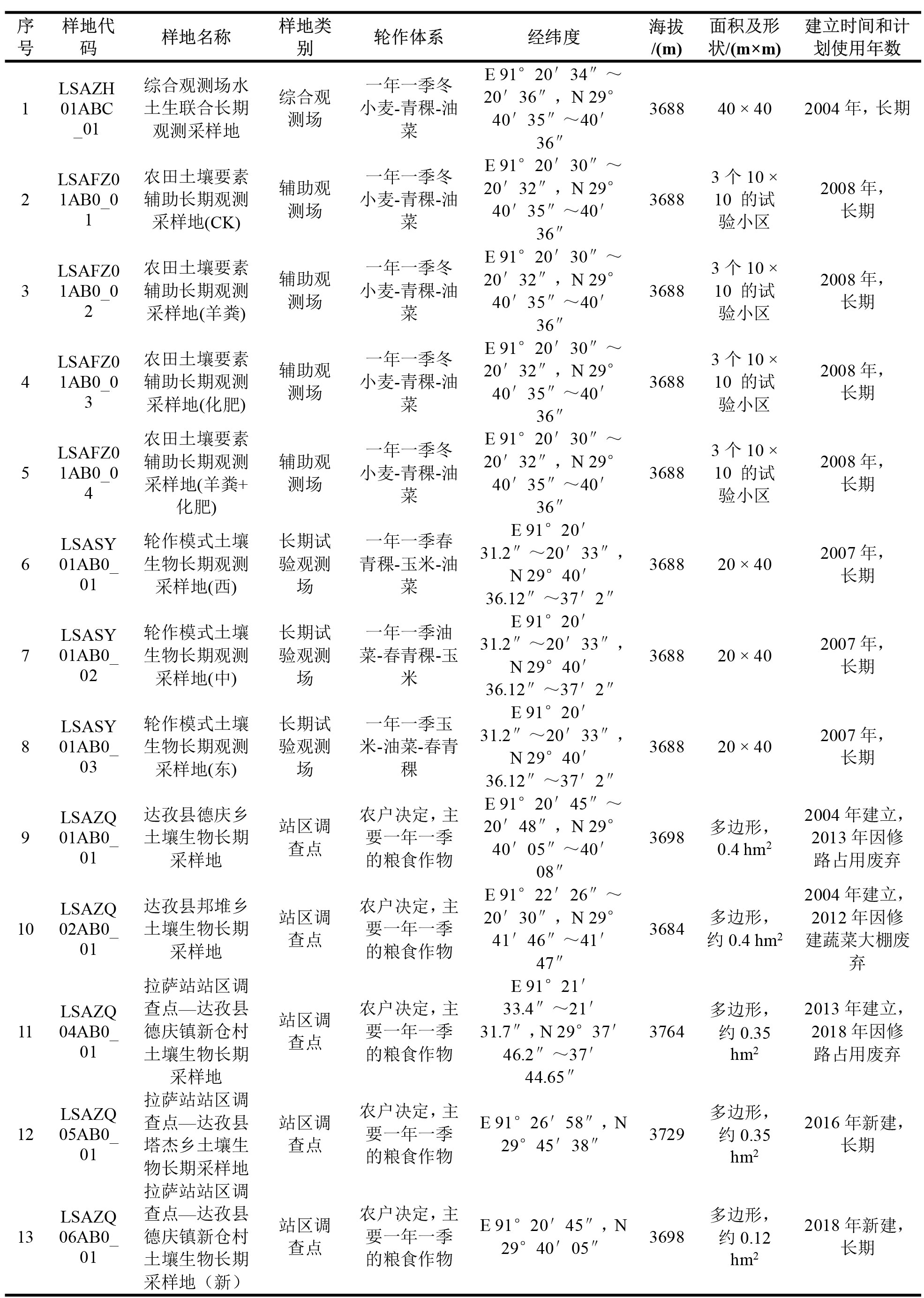

三十、拉萨站

中国科学院拉萨农业生态试验站(以下简称拉萨站)于1993年4月在拉萨市达孜县建立,位于青藏高原腹地的河谷农业区—“一江两河”(雅鲁藏布江、拉萨河、年楚河)流域中部地区,东经91°20'37",北纬29°40'40",海拔3688米,是目前该地区唯一的长期农业生态试验站,也是世界海拔最高的农业生态试验站。拉萨站属于高原季风温带半干旱气候带,光能资源丰富,年均温度在4-8 ℃之间,生长季长,热量水平低,越冬条件较好;年降水量在300-550 mm之间,降水主要集中在6-9月;水热同季,对农业生产极为有利;河谷地区水热条件较好,多垦殖为耕地,大多种植以小麦、青稞和蚕豆为主的喜凉作物;山地上部分布着草原草甸土,适宜牧业发展。作为西藏资源条件较好、开发最早、生产历史悠久、经济相对发达的地区,拉萨站在西藏主要农业区—“一江两河”地区具有很强的典型性和代表性。拉萨站选取拉萨河谷农区的典型种植制度为研究对象,以冬小麦和青稞轮作为主要种植模式,先后设置了8个长期生物观测样地(表30-1)。

表30-1 拉萨站生物长期观测样地清单

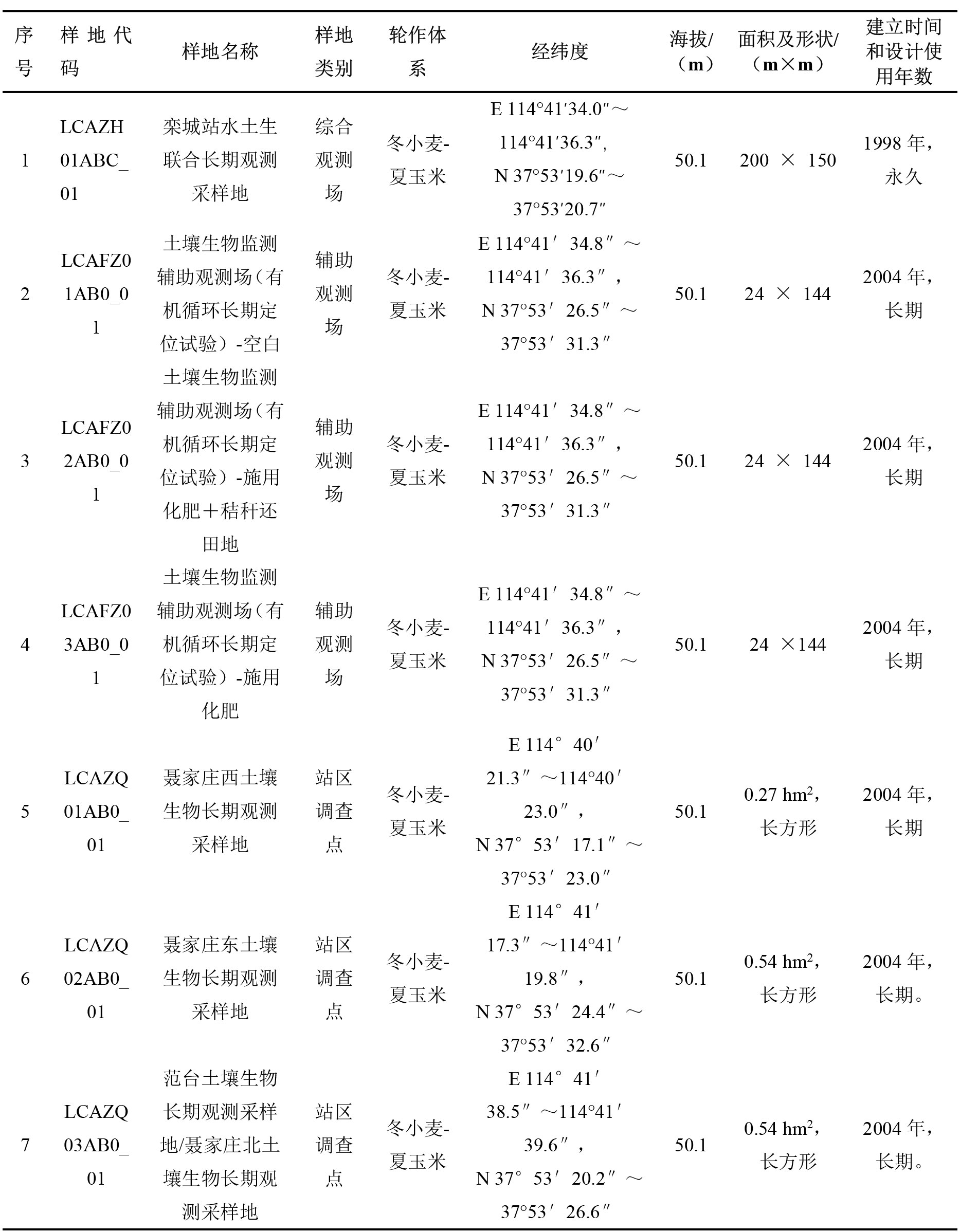

三十一、栾城站

栾城站创建于1981年6月,隶属于中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心, 1989年进入中国生态系统研究网络(CERN)。本站位于河北省中部平原的栾城县聂家庄村,距河北省省会石家庄市27 km、距北京270 km,地理位置为北纬37°53′、东经114°41′,海拔50.1m。属暖温带半湿润季风气候,是华北平原干旱气候的中心区域,年降水量530mm。栾城站土壤类型以潮褐土为主,生态类型是以小麦-玉米为主体的两熟制农田生态系统,代表华北平原北部典型潮褐土高产农业生态类型,代表太行山前平原,具有集约高产型、资源约束型、井灌农业类型和城郊型等特征。栾城站自建站开始,先后建立了9个生物长期观测样地(表31-1)。

表31-1栾城站生物长期观测样地清单

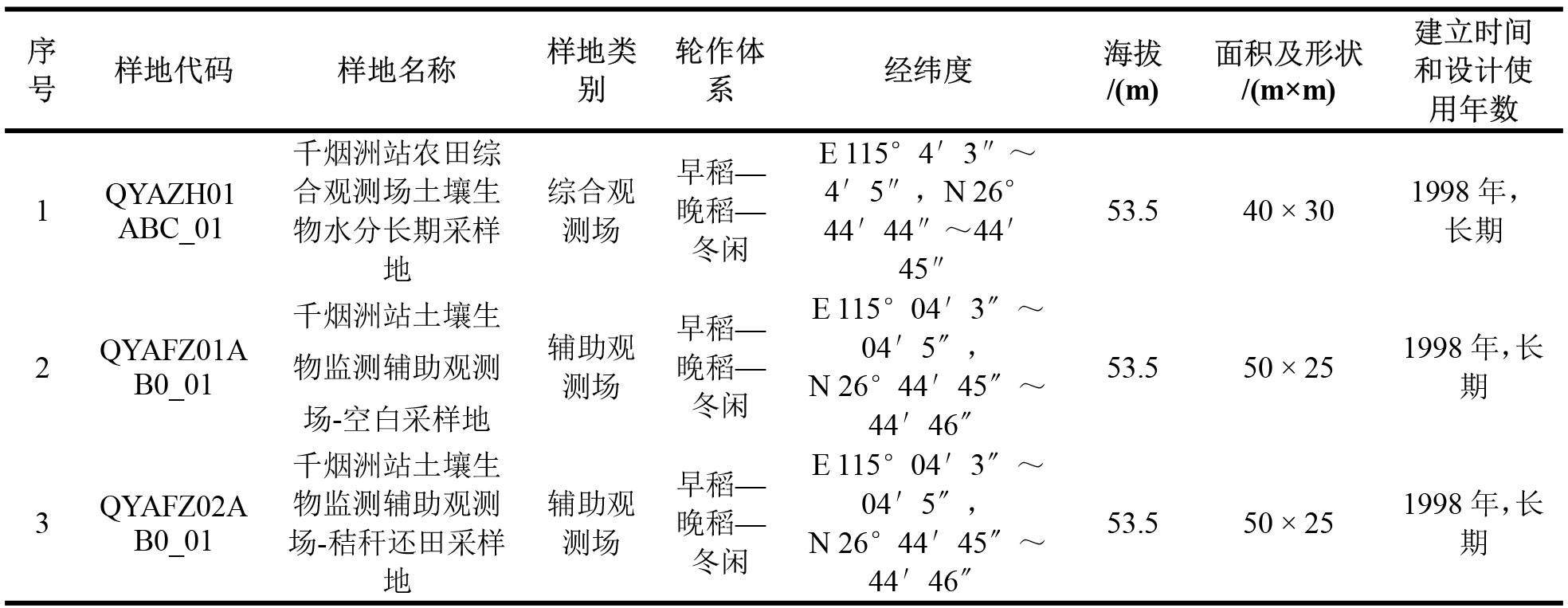

三十二、千烟洲站

千烟洲站位于江西省泰和县灌溪镇(东经115°04'13" ,北纬26°44'48"),隶属于中国科学院地理科学与资源研究所,始建于1983年,1990 年首批进入中国生态系统研究网络(CERN)的野外站,2020年被遴选为国家野外站。站区面积3062亩,为典型的红壤丘陵区,与本站类似的生态区在江西、湖南、湖北、浙江、广东、福建与广西等地均集中连片分布,面积约为45万平方公里。站区植被属中亚热带常绿阔叶林带,但原生植被已破坏殆尽,现以人工林为主,间有农田、果园等。其中,农田主要为水田,占站区总面积的11%,多分布在雁门水西侧河谷地带和丘间谷地。代表我国红壤丘陵区吉泰盆地水稻田类型。吉泰盆地位于江西省中部,是一个典型的红层地貌发育区,地貌类型以丘陵为主,约占盆地面积的52.5%,为典型的红壤丘陵区。吉泰盆地盛产水稻,是全国“七区二十三带”农业生产基地之一,也是江西省仅次于鄱阳湖平原的第二大商品粮基地。盆地内以种植双季稻为主,稻田多分布在河流两侧的河谷地带。千烟洲站位于吉泰盆地雁门水河谷冲积平原,其自然条件和管理水平在吉泰盆地水稻田中都具有代表性。千烟洲站农田综合观测场和辅助观测场于1998年建立,位于雁门水西侧河谷地带,长期种植水稻。观测场内布设了3个生物长期观测样地(表33-1)。

表32-1 千烟洲站生物长期观测样地清单

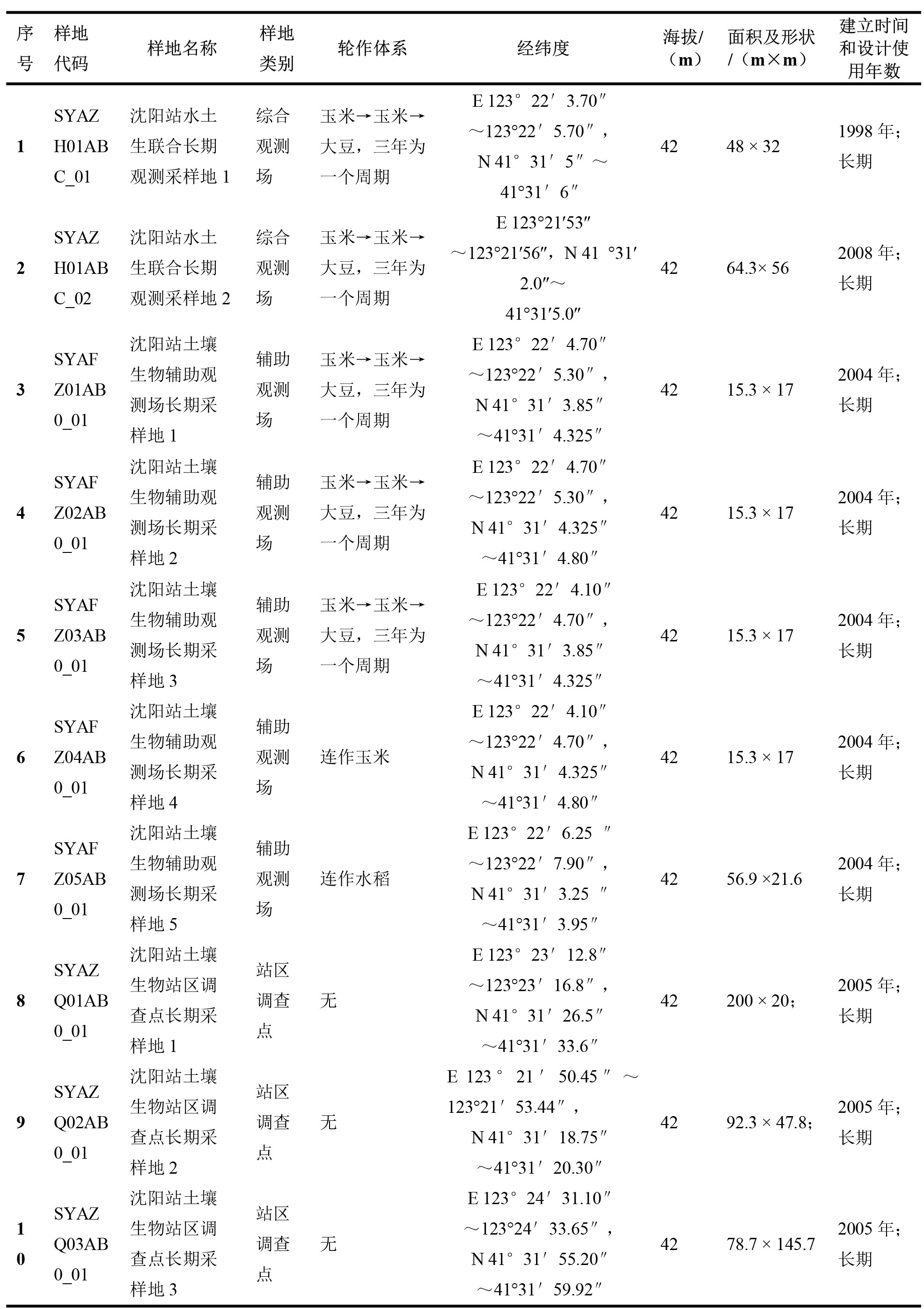

三十三、沈阳站

沈阳生态实验站创建于1987年,地处松辽平原南部的中心地带,位于沈阳南郊苏家屯区十里河镇(北纬41°31′,东经123°24′),沈阳生态实验站在地理位置上处于辽河平原。辽河平原区介于辽东、辽西山地丘陵区之间,属松辽平原南端,由辽河及其支流冲积而成,是辽宁的主要商品粮基地,也是我国重要的商品粮基地。同时,沈阳生态实验站地处东北老工业基地的核心区域,因此同时具有区域的代表性和网络研究的重要性。平均海拔42米,属温带半湿润大陆性季风气候,四季分明,雨热同期,夏季炎热多雨,冬季干燥寒冷。年均温7-8℃,大于10℃的年活动积温3100-3400℃,年总辐射量120-135千卡/平方厘米,无霜期147-164天,年降水量650-700毫米。沈阳生态站在地理位置上正好处于由东到西水分因子驱动和由南到北热量因子驱动的横穿我国境内的两条样带上,具有很好的网络监测研究的重要性。沈阳站自1999年开始,先后设置了10个生物长期观测样地(表33-1)。

表33-1 沈阳站生物长期观测样地清单

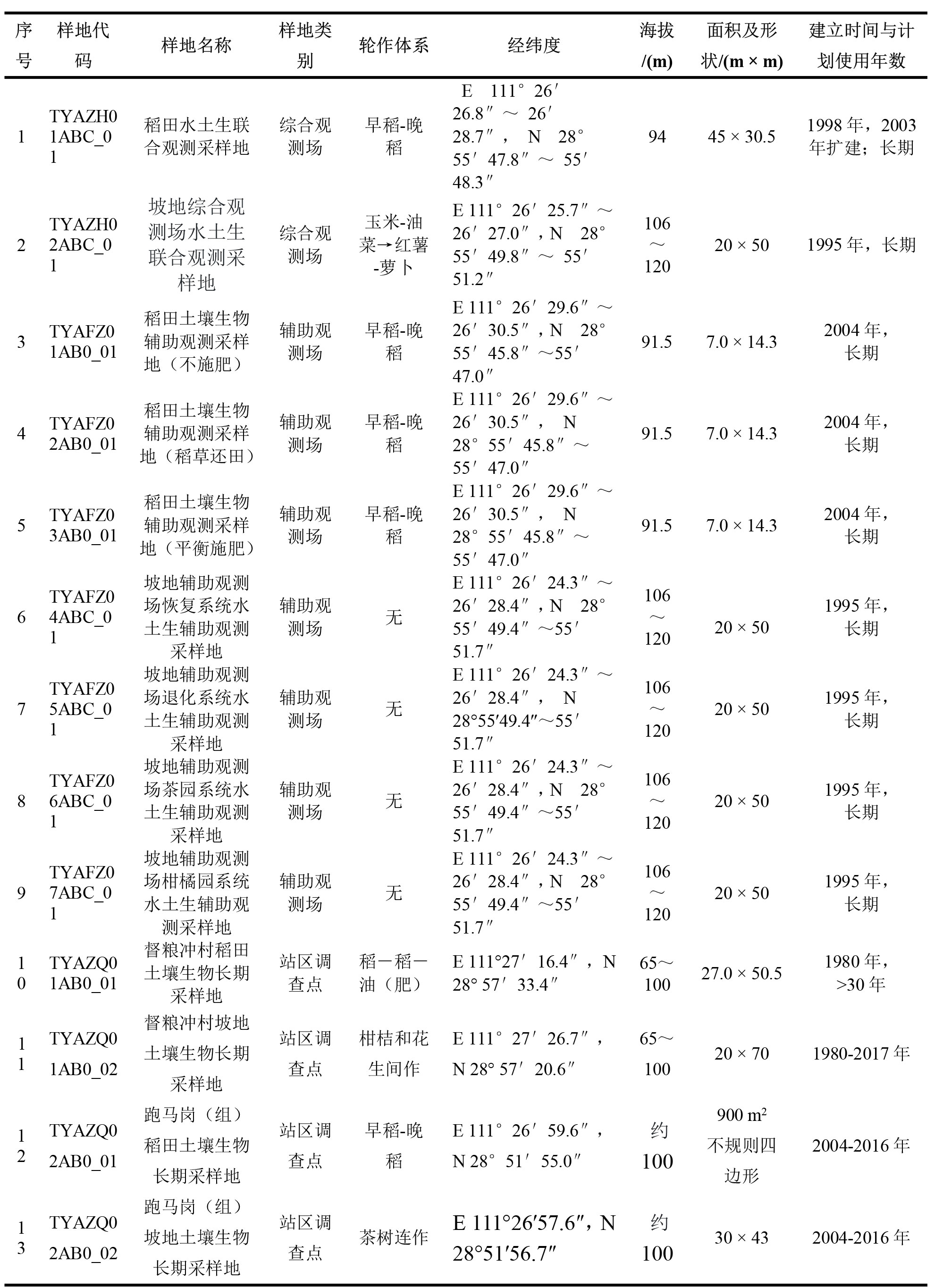

三十四、桃源站

中国科学院桃源农业生态试验站(前身为“中国科学院长沙农业现代化研究所桃源实验站”,自1989年5月1日起更为现名,以下简称桃源站),于1979 年 6 月建立,隶属于中国科学院亚热带农业生态研究所。桃源站地处桃源县漳江镇(111°27′E,28°55′N),具有良好的区位优势,交通便利,附近有常张高速(常德至张家界)、常桃(常德至桃源)高等级公路、黔张常铁路桃源站已全面启用,距离省会长沙229 km。桃源站核心试验场区位于宝洞峪村面积12.3 hm2,海拔89.4~123.0 m,年均温16.5℃,降雨量1440 mm,日照1520 h,无霜期283 d,由丘岗地和冲峪农田构成,是一个自然集水区,代表亚热带红壤丘陵复合农业生态系统类型区。该站代表的经济生态区域是我国亚热带中部以双季水稻为主体的农业经济区,代表区域类型为江南丘陵复合农业生态区,光、热、水和生物资源丰富,气候生产潜力高,复合农业经营发达,是我国传统的粮、油、猪、棉、麻和亚热带水果生产基地。至2005年,桃源站先后共设置了13个生物长期监测采样地(2个综合观测场、7个辅助观测场、4个站区调查样地)样地清单见表34-1。

表34-1 桃源站生物长期观测样地清单(2005)

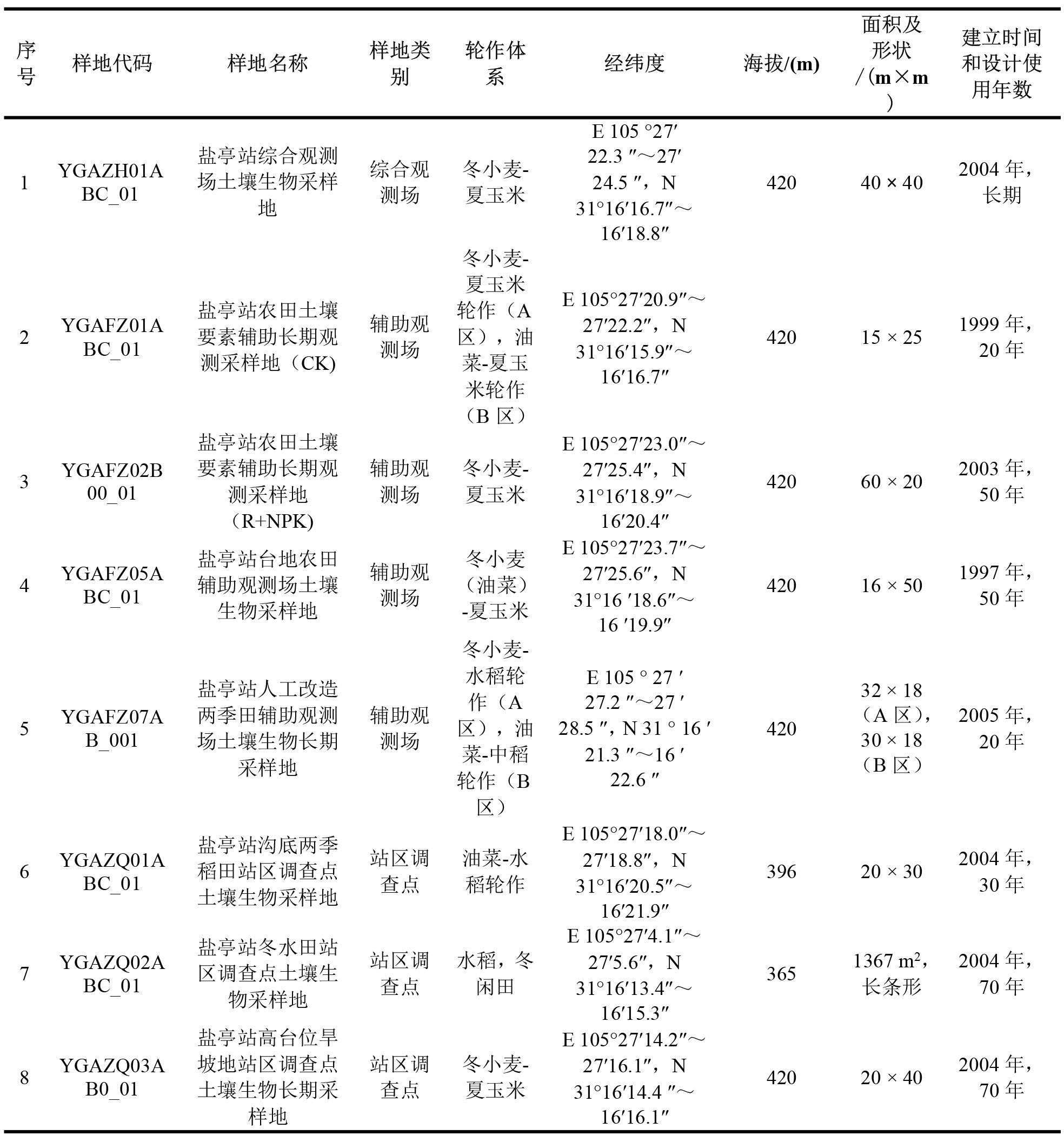

三十五、盐亭站

中国科学院盐亭紫色土农业生态试验站(以下简称盐亭站)于1980年建站,1991年成为中国生态系统研究网络(CERN)台站。盐亭站位于四川盆地中北部的四川省绵阳市盐亭县大兴回族乡(105º27′ E,31º16′ N),海拔400m-600m。 盐亭站气候属中亚热带湿润季风气候区,年均温17.5℃,年均降雨量826mm,无霜期290天。中深丘地貌,出露岩层为侏罗纪系上部蓬莱镇组、白垩系底部城墙岩群紫色砂泥岩。土壤为非地带性紫色土。主要森林植被类型为人工柏树林或桤柏混交林。旱地农田作物以小麦、玉米、甘薯为主,水田以水稻、油菜或小麦为主。盐亭站代表了中亚热带四川盆地紫色土农田生态系统,区域地处中国地势第二、三阶梯的过渡地带,位于长江上游生态屏障的最前沿,具有特殊的生态敏感性。1980年建站开始,截止2020年,盐亭站先后设置生物观测样地8个(表35-1)。

表35-1 盐亭站生物长期观测样地清单

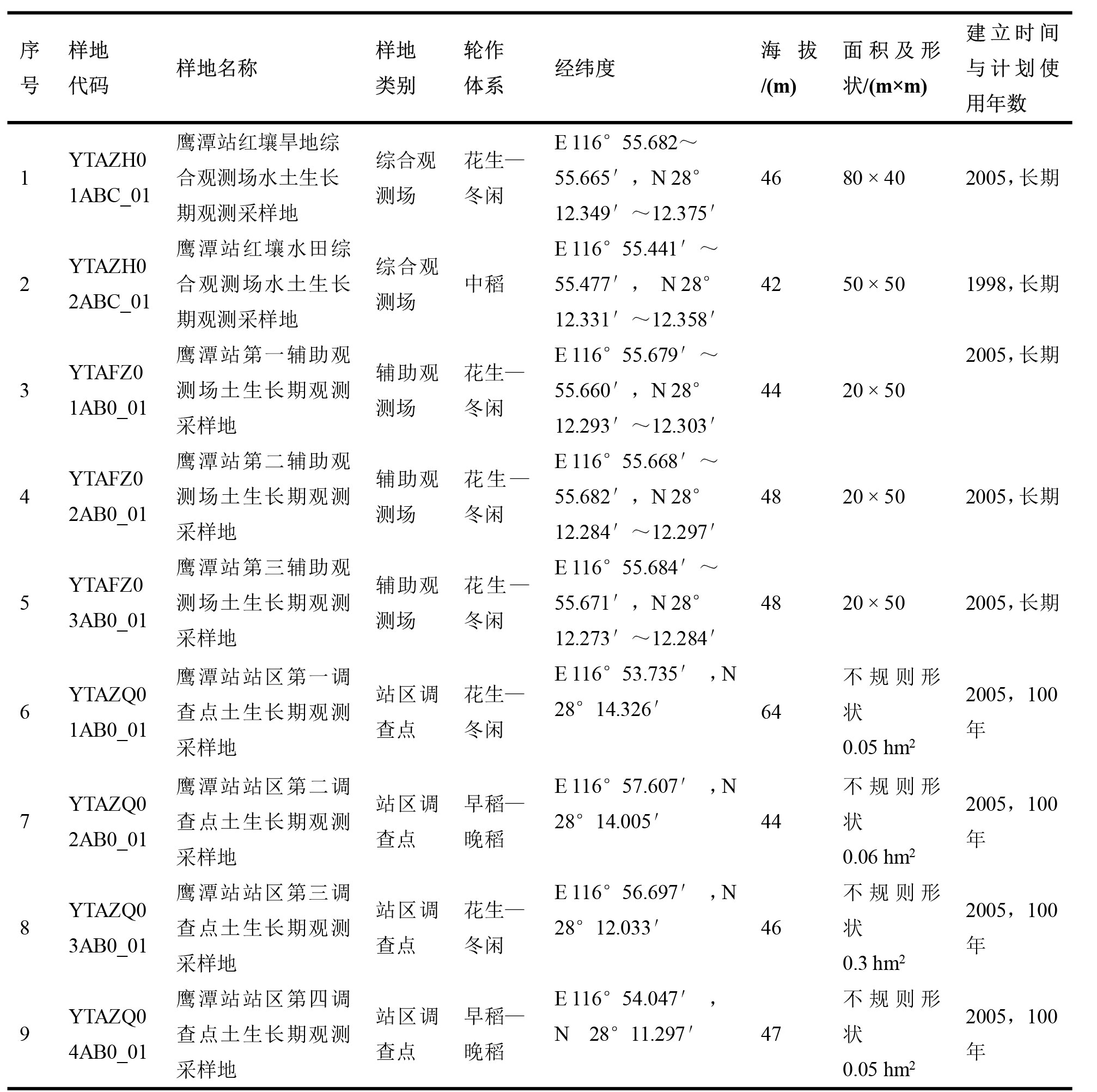

三十六、鹰潭站

江西鹰潭农田生态系统国家野外科学观测研究站(中国科学院红壤生态实验站)位于江西省余江县刘家站,东经116°55′30″,北纬28°15′20″,1988年初步建成,1989年成为中国生态系统研究网络(CERN)的重点农业站。鹰潭站属中亚热带季风气候,代表湘赣丘陵常绿阔叶林-农业生态区(VA2),地形由低山、丘陵和盆地组成。年降雨量1785mm,年均温17.8℃,>10℃积温5528℃,无霜期262天。由于水热资源丰富,生产潜力巨大,在我国生态安全及粮食安全建设中具有及其重要的地位,是进行我国东南丘陵区红壤生态系统实验生态学研究的理想场所鹰潭站自2000年开始,共设置6个观测场,9个红壤区域农田生态系统长期观测采样地。

表36-1 鹰潭站生物长期观测样地清单

三十七、禹城站

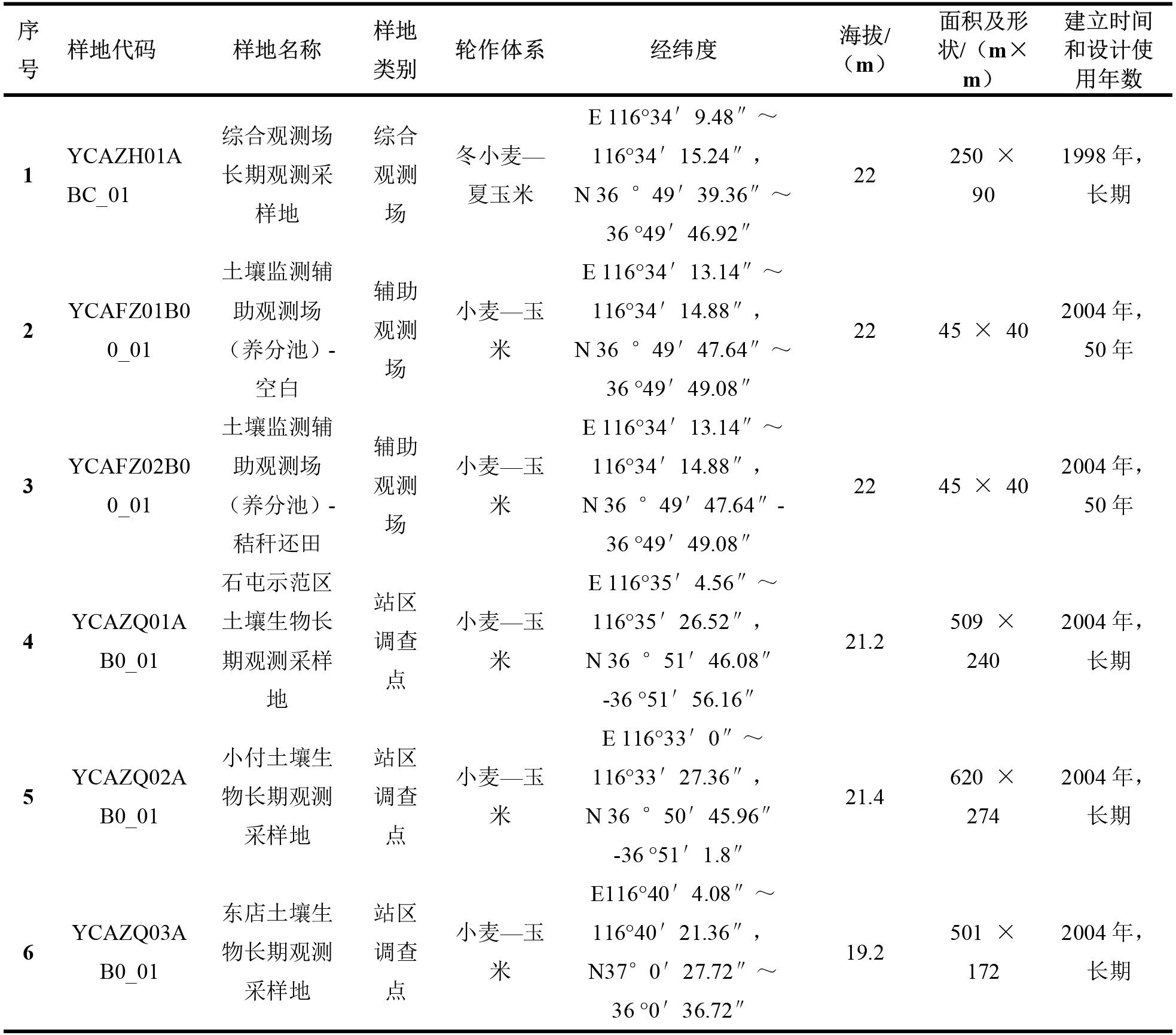

中国科学院禹城综合试验站(以下简称禹城站)隶属中国科学院地理科学与资源研究所,位于山东省禹城市禹兴街道,地理位置E116°22’-116°45’,N36°40’-37°12’。1979年建立,1992年成为CERN农田生态系统试验站。禹城站位于黄河下游第二大灌区(潘庄灌区),地下水位浅,地下水资源丰富。本地区属于暖温带半湿润半干旱季风气候区,光热资源丰富,四季分明,雨热同期,有利于农业生产。禹城市20世纪60年代有大面积的盐荒地未被利用,约占全市耕地面积的30%以上,主要因为地下水位高,蒸发量大,且成土母质是黄河冲积物,挟带了干旱、半干旱地区黄土性物质含有一定量的可溶性盐分,造成地下水矿化度较高,通过土壤毛管水的作用蒸发上升至地表,反复多年造成土壤的盐碱化,这也代表了同期黄淮海平原的土壤状况。经过20世纪60年代后期至80年代中期的农田基本建设和综合治理改良,逐渐使土壤性状得到优化,土地利用率得到显著提高,加上化肥的施用量增大,土壤肥力增长迅速,粮食产量逐年提高,土地利用目前已是高产田的水平,能充分代表黄淮海平原冬小麦-夏玉米轮作种植为主体的一年两熟农田生态系统和高效农牧生态系统类型。根据中国生态研究网络(CERN)对长期监测样地的建设要求,禹城站在1998年至2004年期间,先后设置了6个生物长期观测样地(表37-1)。

表37-1 禹城站生物长期观测样地清单

城市站

三十八、北京城市站

中国科学院北京城市生态系统研究站位于北京市海淀区双清路18号,东经115°26′,北纬39°58′。北京地貌东南部为平原,西北部为山地。气候属于暖温带半湿润气候。多年平均气温为11.7摄氏度,年平均降水585毫米。自2001年启动建设至今,融监测、研究和示范为一体,开展城市生态系统中水分、土壤、生物和大气等生态要素的长期定位监测和城市生态系统结构、格局、过程、功能和服务及其演变的研究,为城市可持续管理提供科学依据和政策建议;并坚持开展中小学生及公众的科普教育工作,被中国科学技术协会评为全国优秀科普教育基地。